複数のクラウドを組み合わせて利…

外形監視とは?死活監視との違いや必要性を解説

サポートセンター勤務、監視運用設計担当を経てIIJ統合運用管理サービス(UOM)を始めとする、アウトソーシングサービスの企画/開発に従事。昨今は、クラウドインフラやアプリケーションを可視化するオブザーバビリティを推進。

執筆・監修者ページ/掲載記事:2件

クラウド環境とオンプレミス環境を組み合わせてシステム運用することが一般化し、システムの安定稼働を維持するための「監視」の重要性は更に高まっています。監視の中にもいくつかの手法があり、今回はユーザ視点でシステムを監視する「外形監視」とは何か、死活監視との違い、両者を組み合わせて活用するメリットについて分かりやすく解説します。

外形監視とは何か?死活監視との違い

外形監視とは、システムが稼働するネットワークの外部から、そのシステムやサービスの状態をユーザ視点で監視する手法です。例えば、実際にユーザが利用する環境を模した、携帯やデスクトップPCと同等の環境から、サービスの応答速度や正常に動作しているかをチェックします。これにより、内部からのシステム監視では検知しにくい、ユーザ視点の問題を早期に発見することが可能です。

また、ほかの監視方法として死活監視というものもあります。死活監視は、システムの内部または外部から監視を行い、サーバやネットワーク機器が起動しているかを確認します。両者の違いをまとめると以下になります。

| 監視の種類 | 監視の視点 | 代表的な監視項目 |

|---|---|---|

| 死活監視 | システム視点 | Ping応答の有無、特定ポートの応答 |

| 外形監視 | ユーザ視点 | ページの表示確認、エラーメッセージ発生有無 |

死活監視と外形監視の両者を組み合わせることで、システムの稼働状況だけでなくユーザ視点でのサービスの健全性を把握することが可能です。

外形監視の必要性

外形監視は、死活監視と併用することで、システムの安定稼働を更に強化する手法としても用いられています。

外形監視を導入していない場合、ユーザ視点での問題を把握することが難しくなります。

システム内部では正常に稼働しているように見えても、実際にはユーザから「遅い」「アクセスできない」といった申告があって、初めて異常に気付くケースが少なくありません。このような状況では、問題解決が後手に回り、結果としてサービスへの信頼性を損なうリスクが高まります。

また、SLA遵守状況を正確に評価できないという課題もあります。サービス提供におけるSLA(サービスレベルアグリーメント)は、顧客との信頼関係を維持する上で重要な指標です。しかし、ユーザからの申告がSLA違反に該当するのかを客観的に確認する手段がない場合、適切な対応が困難になります。

このように、外形監視を導入していない場合、ユーザ視点での問題発見の遅れや、SLAの遵守状況の不透明さといった課題が発生します。これらの問題を防ぐためには、外形監視を活用し、ユーザが実際に体験しているサービスの品質を把握することが重要です。

外形監視の導入方法

大きく3つの選択肢があります。それぞれの特徴を踏まえ、自社の要件に適した方法を選択することが重要です。

1. 自社構築

自社でサーバを構築し、商用の監視ツールをインストールすることで、外形監視を行う環境を整える方法です。自由度が高く、自社の要件に合わせたカスタマイズが可能です。一方で、構築や運用にかかる負担は大きくなるため、導入のハードルは高くなります。

2. MSP(マネージド・サービス・プロバイダ)に外注

外形監視の運用をMSPに委託することで、24時間365日の監視体制を確保できます。一定のコストは発生しますが、異常やトラブルを早期に検知し、必要に応じて対処してもらえるため、社内リソースが不足している場合や、監視業務の負担を軽減したい場合に有効です。

3. SaaS型監視ツールを利用

クラウドベースのSaaS型監視ツールを利用することで、手軽に外形監視を導入できます。自社で環境を構築する手間がなく、迅速に監視を開始できるのが大きなメリットです。ただし、ツールごとに提供される機能が異なるため、要件を整理した上で、適切なツールを選定する必要があります。

また、定期的な機能アップデートが提供されることが多く、最新の監視技術を活用しやすい点も利点になります。

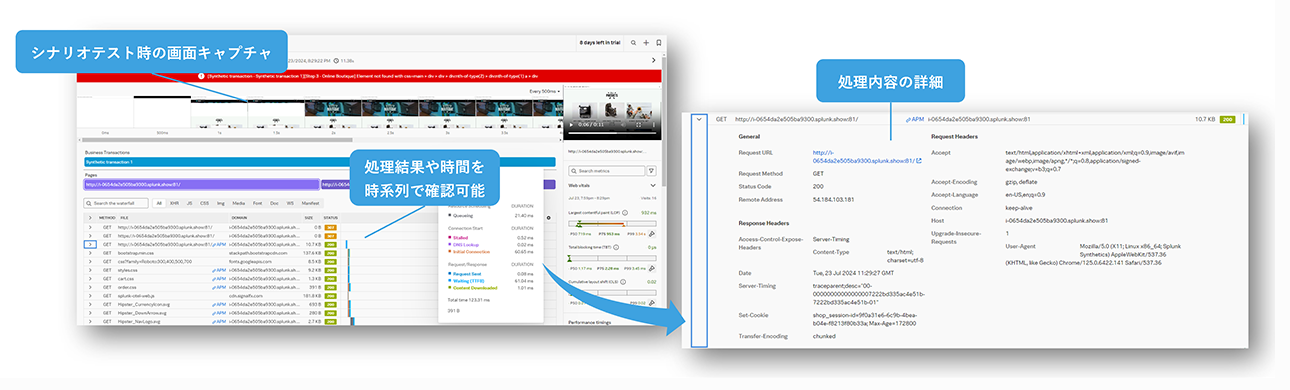

ブラウザ外形テストで手軽に外形監視を実現

IIJが提供する「IIJ統合運用管理サービス(UOM)」では、死活監視機能に対応しているほか、新機能として「オブザーバビリティ」をリリースしました。オブザーバビリティサービスの外形監視の1つの機能である「ブラウザ外形テスト」では、画面遷移状況をキャプチャするシナリオテストでユーザ体験を可視化できるほか、既存環境に手を加えずに、手軽にブラウザの外形監視を実現できます。

更に「ブラウザ外形テスト」は情報システム部門だけでなく、事業部門にとっても利用メリットがあります。

これまでユーザからの「遅い」「アクセスできない」といった申告を受けても、事業部門はその影響範囲や具体的な発生状況をリアルタイムで確認する手段がなく、情報システム部門の調査結果を待つしかないケースが一般的でした。「ブラウザ外形テスト」を利用することで、情シスと事業部門の双方がリアルタイムに問題の発生状況を把握し、同じデータをもとに議論できるようになります。

これにより、サポート品質の向上や迅速な意思決定につながるだけでなく、SLAの遵守状況を客観的に評価し、必要な改善策を速やかに講じることも可能になります。

サービスの詳細は資料にまとめておりますので、ご興味のある方はぜひご覧ください。

外形監視・死活監視が可能な

IIJ統合運用管理サービスガイドブック

- 情シスのお助けツール!業務を自動化する方法とは?

(PDF:37ページ) - 各機能の詳細、ユースケース、お見積もり例など、導入へのヒントを掲載。

- オブザーバビリティで障害時の原因特定を効率化

(PDF:33ページ) - オブザーバビリティで解決できる課題、各プランの機能詳細、ユースケースなどをご紹介。

![エンタープライズIT [COLUMNS]](https://ent.iij.ad.jp/wp-content/themes/liquid-smart-child/img/logo.svg)