74%が手作業!アカウント登録を複雑にする“システム間ギャップ”

IIJ法人サービスのマーケティング全般を担当。市場トレンドを的確に捉え、お客様に"今"必要なコンテンツを提供。メールマガジンのコンテンツ企画、ウェビナー・イベントの企画、アンケート調査に基づくデータ分析など、多岐にわたる業務に従事し、トレンドやニーズに応じた情報発信を行う。

執筆・監修者ページ/掲載記事:22件

こんにちは。マーケティング担当の大利です。

IIJでは「ズバリアンケート」と称して、企業ITにおけるお客様の実態や課題に“ズバリ”切り込む一問一答アンケートを実施しています。

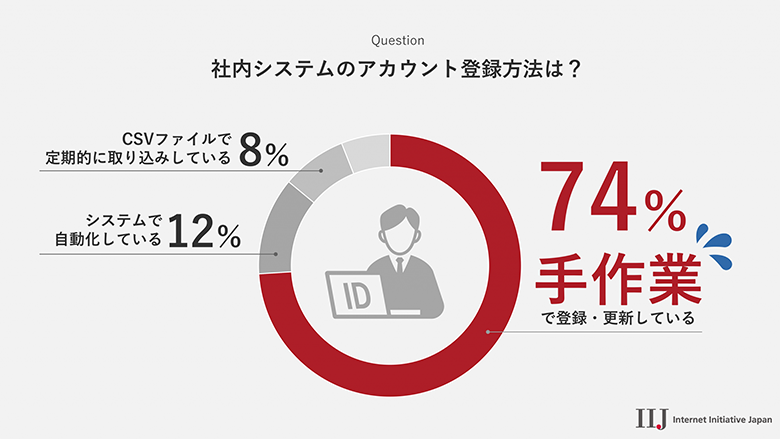

今回は「社内システムのアカウント登録方法」についてアンケートを実施しました。SaaSや業務システムの利用が広がる中、複数システムへのアカウント情報登録・更新作業をどのように対応しているのか、また現場でどのような課題を感じているのかなど、様々な回答が集まりましたのでご紹介します。

【アンケート調査の概要】

- 調査手法:IIJメールマガジンの読者に対するWebアンケート

- 調査期間:2025年7月24日~7月28日

- 回答対象者:情報システム部門

- 有効回答数:284件

アンケート結果

<サマリ>

- 約7割の企業が、複数システムへのアカウント登録・更新を手作業で実施していると回答

- システムごとに項目が異なるため、登録・更新時にデータの加工や変換が必要になるケースが多く、手作業での対応が発生

- RPAなどで自動化を進めるが、連携できないシステムもあり、完全自動化が難しい状況

現在行っているアカウント登録方法について、感じている課題を教えてください

システムごとにCSVを作成しなければならなかったり、手動でしか変更できなかったりして、またシステム毎に実施しなければならず、手間がかかっている。

異動日、当日に実施しなければならない点も大変である。

【CSVファイルで定期的に取り込み・更新している】

(40代/製造業/課長、リーダー)

プロビジョニングできるできないなど、完全に自動化が難しい。

【データ連携ツールやRPAなどのシステムで自動化している】

(50代/卸売・小売業/課長、リーダー)

オンプレやSaaSが多く、人事異動時や新規採用や中途採用等があった場合、非常に工数が掛かる。システムによっては、データの入力が必要である為、非常に手間が掛かる。

【CSVファイルで定期的に取り込み・更新している】

(50代/製造業/部長、マネージャー)

【データ連携ツールやRPAなどのシステムで自動化している】

(40代/教育・学習支援業/課長、リーダー)

人の異動のタイミングと組織の変更のタイミングが100%一致していないため、その差が生じると手作業の対応となる。年々システムが増えていくので、対象となるシステムも増えてくるのと、権限管理もあるので、作業が煩雑になってきていると思います。

【データ連携ツールやRPAなどのシステムで自動化している】

(40代/製造業/課長、リーダー)

【データ連携ツールやRPAなどのシステムで自動化している】

(60代/教育・学習支援業/部長、マネージャー)

【データ連携ツールやRPAなどのシステムで自動化している】

(50代/金融・保険業/部長、マネージャー)

Google管理コンソールなど、RPAが要素を取得できないシステムがあるため、思いの外開発工数がかかる事がある。

【データ連携ツールやRPAなどのシステムで自動化している】

(40代/他のサービス業/課長、リーダー)

【データ連携ツールやRPAなどのシステムで自動化している】

(40代/製造業/担当者)

連携できるシステムに制限がある。ライセンス費用。完全自動化は難しく、手動対応する部分が必ず残ってしまう。

【データ連携ツールやRPAなどのシステムで自動化している】

(50代/製造業/課長、リーダー)

考察

今回のアンケートでは、社内システムにおけるアカウント登録方法について実態を伺いました。全体の約7割が「手作業で対応している」と回答した点が特に印象的でした。SaaSや業務アプリケーションの利用が広がる中で、人事情報や組織情報を元に、各システムへ個別にアカウントを登録・更新する作業が、業務負荷につながっていることが明らかになりました。

なかでも「システムごとに項目が違うため、加工・変換する必要がある」「システムごとに異なる項目、差分(中途入退社等)対応が煩雑」といった声が多く見受けられ、こうした“システム間ギャップ”が、運用の複雑さや手作業の温床となっていることが浮き彫りになりました。またRPAやデータ連携ツールを導入し、自動化を進めている企業でも「連携できるシステムに制限があるため、完全自動化は難しく、手動対応する部分が必ず残ってしまう」といった課題が挙げられ、一定の手動対応が避けられない状況が続いていることが分かりました。

IIJでは、人事マスタを起点に、複数システムへアカウント情報を連携できるIIJクラウドデータプラットフォームサービスを提供しています。システムごとのデータ形式の違いも自動的に変換・調整できるため、これまで人手に頼っていた細かな対応も不要になります。またkintone、Salesforce、Box、Microsoft 365など約90種類のクラウド・業務アプリケーションとノーコードで柔軟に連携できるほか、Active Directory(AD)をはじめとしたオンプレミス環境との連携にも対応しています。もしシステム間のデータ連携について、ご興味がございましたら、サービスガイドブックをご用意していますので、ぜひダウンロードしてみてください。

引き続きいろいろなテーマで調査していく予定です!どうぞお楽しみに!

気になることがあればお気軽に

![エンタープライズIT [COLUMNS]](https://ent.iij.ad.jp/wp-content/themes/liquid-smart-child/img/logo.svg)

【各システムへ手作業で登録・更新している】

(40代/他のサービス業/課長、リーダー)

手作業のシステムと、CSV取り込みのシステムがある。

システムによってアカウント管理している部門や担当が異なるため、入力の手間がかかるだけでなく、差分が発生するリスクがある(旧字体の使用有無、旧姓の使用有無など)。

この雇用形態、この業務内容ではどのシステムアカウントを作成する(しない)というのがルール化されておらず、その都度ヒアリングして検討、対応している。

【各システムへ手作業で登録・更新している】

(30代/他のサービス業/課長、リーダー)

【各システムへ手作業で登録・更新している】

(40代/建設業/課長、リーダー)

【各システムへ手作業で登録・更新している】

(50代/建設業/課長、リーダー)

一人情シスのため、登録・更新の作業の効率化を検討している時間が無く、アナログな手作業になってしまう。

そのため、チェック等に時間がかかり、時間効率悪化の悪循環となっている。

【各システムへ手作業で登録・更新している】

(40代/製造業/課長、リーダー)

【CSVファイルで定期的に取り込み・更新している】

(60代/製造業/専門職)

社内システムはマスタ連携によりユーザ作成されるが、外部のSaaSはそれができないので、個別に設定が必要になる。数が増えると大変になる。

【各システムへ手作業で登録・更新している】

(40代/他のサービス業/課長、リーダー)

内製による対応だが、仕様書がなく完全に属人化している状態。

ようやく仕様書を作成し見える化を行ったが、ETLツールなどを導入し作業の効率化を図る必要がある。

【CSVファイルで定期的に取り込み・更新している】

(50代/医療・福祉/課長、リーダー)

部署コードひとつとっても、Aシステムは「営業部」、Bシステムは「Sales」、Cシステムは「01」みたいな感じで、毎回エクセルでごりごり変換作業してます。

新しいシステムが入るたびに「また独自フォーマットかよ…」って思います。

それと、退職者のアカウント削除も地味に大変です。

全システム分チェックして、ひとつずつ無効化していくんですが、「このシステム消し忘れてた」とかたまにあります。

セキュリティ的にもよくないですし…。

【CSVファイルで定期的に取り込み・更新している】

(30代/他のサービス業/専門職)

作業担当者によるCSV取込のため、担当者不在の場合に取込が出来ない。また、月次の人事更新のタイミングで実施しており、基本月一回更新だが、派遣社員などの随時登録される人員について、速やかなアカウント発行が出来ない。

【CSVファイルで定期的に取り込み・更新している】

(50代/建設業/課長、リーダー)