こんにちは。マーケティング担当…

日本の企業文化がID管理を大変に?考慮すべき3つのポイント

新卒一括採用や、出向・転籍・兼務の発令の多さなど、日本企業には独特な企業文化が存在します。SaaSの台頭で、データリソースへのセキュアなアクセスのみならず、散らばるアカウント・権限の適切な管理が求められるなか、ID管理に関連するサービスも続々と登場しています。

本コラムでは、日本の企業文化からみるID管理の難しさと、ID管理サービスを選定する際に日本企業が考慮すべき3つのポイントを解説します。

日本の独特な企業文化と背景

「新卒」というブランドと一括採用

日本には他国と比べると独特な文化がいくつも存在します。特殊な文化の1つには、就職活動が挙げられます。

日本では、「新卒」という概念がブランドとして確立しており、「リクルートスーツ」という言葉で表されるとおり、在学中の多くの学生がスーツスタイルで一斉に就職活動をスタートする様子が毎年報じられます。面接時は主に、何にどのように取り組み、どう成長してきたかといった質問があり、「ポテンシャル」を判断して採用されるケースが多くあります。

こうした日本の就職活動は世界的に見ても独特です。例えば、アメリカでは決まった就活シーズンはなく、通年採用が主流です。選考時は入社を希望する企業にインターンをした経験がアドバンテージの一つとして見られます。また、学歴についても、何を専攻していたか、研究成果をもとに評価を下すことが多いです。スペインでは「卒業予定」の状態の在学中では、本当に卒業できるかが懸念点になるため、卒業が確定した後に「語学」や「博士号」を取得し、就職活動を始めます。フランスの場合は卒業後すぐに正規の職に就くのは難しく、在学中から卒業後にかけて長期のインターンシップを継続し、その後、期限付きの雇用から、正規(無期限雇用のCDI※)雇用を目指すというように、地道に職歴を重ねる必要があります。

このように国によって差異はありますが、日本における新卒一括採用の文化は他国には見られない独特な文化です。

※CDIとは「Contrat de travail à Durée Indéterminée」の略で、フランスの「無期限雇用契約」のことです。

終身雇用制度の名残

日本では「定年」の引き上げについて度々議論されていますが、世界に目を向けるとカナダ、イギリス、オーストラリアでは、年齢を理由とした差別として、定年制が禁じられています。現代では転職も一般的な選択肢になりつつありますが、時代を遡ると、定年に達して退職するいわゆる「定年退職」まで、企業が従業員を雇用し続ける終身雇用制度という慣行が存在していました。日本の企業文化には、終身雇用制度の名残がいくつも存在します。

例えば、役職の多さです。

数多くの従業員を抱える大企業では、長期間の雇用の中でも人材を評価するために、主任、係長、課長、部長、副本部長、本部長など、呼び方も含めすべてを列挙するときりがないほど「役職」が存在します。

また、日本では、「総合職」「一般職」という記載のとおり、職務・職責が明確にされない雇用契約を交わすことがあります。「メンバーシップ型雇用」といわれる、先に人材を確保し、後から仕事を割り当てる雇用のあり方です。定年までの長い期間で人材を育成し、適性を見ながら人材配置を考えるため、入社後にビジネスや組織に合わせて、異動・兼務・兼任・転籍など、本人が予期せぬ人事発令があります。期首になると大規模な組織改編があり、多くの従業員の所属が変わるといったように、まず「組織」を考えて人材を配置していく日本の企業文化は、ポジションが明確にされ、適性を判断していく「ジョブ型雇用」を採用する他国の企業文化とは大きく異なります。

ID管理の難しさはどこに?

日本の企業文化を踏まえると、日本企業におけるID管理にはどのような難しさがあるのでしょうか?

業務上必要な権限の曖昧さ

管理部門の担当者がID管理を担うケースで最も難しい点は、業務上必要な権限の判断がつきにくいことが挙げられるでしょう。

まず組織を考え、組織に合わせて流動的に人材配置を考える日本企業においては、個人の業務範囲は明確に定義されません。所属する組織の役割によって求められる業務範囲を適宜判断するため、個人の業務範囲が広がるもしくは変更されることがあります。

また、急な異動では、すぐさま新体制への移行は難しいため、引き継ぎ期間が設けられることがあります。引き継ぎ期間は、関係者間で個別に調整されることがあります。

更に、業務範囲と執行可能な権限は変更されずに役職が変わるなど、組織の都合が優先されるために、部署名と役職などの人事情報から明確に業務範囲を読み取れないケースもあります。

このような状況では、各従業員の「業務上必要な権限の範囲」を正しく把握することは、非常に困難です。

適正な管理のためには、アカウント/ライセンス/権限は、従業員の業務上必要な範囲に限り付与するべきです。しかし、業務上必要な範囲が明確に定義されていない状況では、申請された内容をそのまま承認して対応するしかないという実態も、容易に想像できるのではないでしょうか。

大きな業務負荷

ID管理を担う担当者の悩みとして、多く挙げられるのは、特定時期の業務集中による「業務の大変さ」です。

日本の独特な企業文化の1つとして、新卒一括採用を挙げましたが、大規模な採用を行う企業では、毎年数百を超える新入社員を受け入れます。また、事業年度が変わる期首には、事業方針の見直しとともに組織改編があります。

通年で生じるアカウント発行・休止・削除や権限変更などの業務に加えて、期首には新入社員全員のアカウント発行や、従業員の異動による権限変更など、様々な対応が求められます。対象者数と、社内で利用するSaaSやシステムの数に比例して、担当者の業務負荷は大きくなります。

作業量に加えて、更に負荷を感じさせる要因として、対応期間のゆとりの無さがあります。

例えば、新入社員の受け入れ時のアカウント発行は、ビジネスネームや社員番号・メールアドレスなど、アカウント発行に必要な情報が揃わないと進められません。ID管理の担当者は、人事部と連携しながら必要な情報が揃うまで待つ必要があります。入社手続きの書類不備による差し戻しなどで、スケジュールどおりに進まないという事態も生じます。着手が遅れることはあっても、期日は遅らせることができません。当然のことながら、業務に支障が生じないよう、業務で利用するSaaSやシステムに誰もが問題なくアクセスできることが求められます。

その他、異動時の権限変更などでも、SaaSやシステムによっては、変更した設定内容が即座に反映されるため、発令日直前まで作業ができないというケースもあります。

このように、ID管理の担当者は、スケジュールに余裕がない中で膨大な作業をこなすことが求められます。また、万が一ミスがあれば従業員の業務を止めかねないという責任の面でも大きな負担がかかります。

日本企業が考慮すべき3つのポイント

こうしたID管理の難しさを踏まえると、日本企業がID管理サービス/システムを選定する際に考慮すべきポイントが見えてきます。

1. 将来的な業務負荷の増加に耐えうる業務効率化の仕組みがあるか

近年、市場には数多くのSaaSが存在します。サービスやシステムの導入により様々な業務の標準化や効率化が進むなか、従業員が業務で利用するSaaSの数も増加しています。また、企業が成長すると人材への投資も増え、採用が拡大します。その結果、管理すべきIDも増えます。

現状だけでなく、将来的な業務量の増加を考慮すると、導入するID管理サービス/システムに、業務を効率化する仕組みが備わっているかどうかは確認が必要です。

2. セキュリティ強化/ガバナンス強化と、柔軟性を両立できるか

近年、「ゼロトラスト」という概念が広まるなど、企業を取り巻く環境の変化に応じたセキュリティ対策が注目されています。また、悪意を持った攻撃者による不正アクセスや内部不正の手法は、日々巧妙になっています。企業の危機感も増し、セキュリティ対策やガバナンス強化への関心は強まっています。

しかし、組織に合わせて、人も業務も流動的に変化する日本の企業文化を踏まえると、実際の運用面では柔軟性も求められます。

セキュリティ強化/ガバナンス強化を目指して、厳密に統制をかけられるかという面だけを見て、ID管理サービス/システムを選定すると、導入後に実際の運用とは合わないことが判明し、 結果的に一部はシステム外で管理して、手作業で運用をカバーするということにもなりかねません。

3. 管理部門と事業部門の隔たりをなくせるか

各従業員の業務上必要な範囲を判断することが難しいという点を解決するには、管理部門と事業部門の隔たりをなくす工夫が必要です。

事業部門から申請できる仕組みの用意や、申請されたデータを業務で利用するSaaS/システムに自動で取り込むデータ連携が手段になることもありますが、事業部門にID管理業務の一部を委譲するという手段もあります。具体的には、業務の緊急性や権限の必要性を即座に判断できる事業部門の数名に管理者権限を付与して、アカウント発行や権限変更の作業を任せるという運用です。

多くの事業部門の担当者は、プログラミング言語やマスタ構成など、専門的な知識を持っていないため、ID管理サービス/システムが誰でも簡単に使える仕様でなければ、業務を委譲できません。

また、委譲した結果、自由に権限が変更され、統制がまったくきかない状況になることは管理上望ましくないため、企業のデータと従業員を守るためにも、実態を可視化して、明らかに不必要な権限が付与されている場合は剥奪するなど、監視ができる仕組みが必要です。

日本の企業文化と調和する、IIJの「IDガバナンス管理サービス」

IIJ IDガバナンス管理サービスは、独自の企業文化が根付く日本企業が求める利便性と柔軟性を備えつつ、セキュリティ強化/ガバナンス強化も実現することができる、国産のIDガバナンス管理サービス(IGA)です。

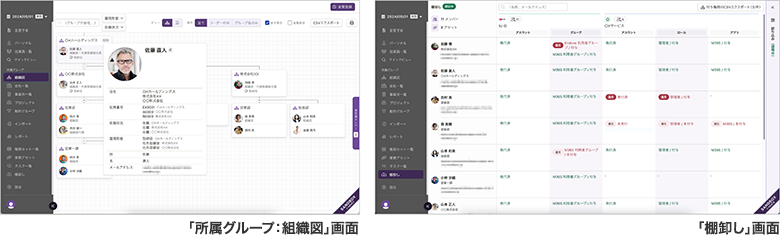

誰もが見慣れた「組織図」形式でID情報を可視化した管理画面は、まず組織を考えて人材を配置していく日本の企業文化に最適です。予約登録や自動プロビジョニングなど、担当者の業務負荷を下げる機能だけでなく、棚卸機能や時系列でID情報を可視化する機能なども実装しています。

ご興味がある方は、ぜひIIJ IDガバナンス管理サービスのページよりお気軽にお問い合わせください。

IIJ IDガバナンス管理サービス

ガイドブックを差し上げます

- IIJ IDガバナンス管理サービスガイドブック

(PDF:21ページ) - 人事イベント対応ID・組織マスタの利用法、ロール・属性ベース管理やID棚卸しなど、サービスの特長について解説

![エンタープライズIT [COLUMNS]](https://ent.iij.ad.jp/wp-content/themes/liquid-smart-child/img/logo.svg)