こんにちは。マーケティング担当…

生成AI × ローコードで情シス業務を自動化 ~2時間で完成!DifyでMicrosoft Entra IDログ調査を自動化した事例紹介~

執筆・監修者ページ/掲載記事:1件

この記事のポイント

- 日本語で指示するだけで、生成AIがスクリプトやドキュメントを自動生成。

- オープンソースの生成AI向けローコードツール「Dify」とMicrosoft Graph APIの連携で、Microsoft Entra IDのログ分析を高速化。

- 更にSSHプラグインでサーバ診断まで拡張可能な実装例を解説します。

ChatGPTの登場以降、生成AIは急速にビジネス現場でも注目を浴びています。しかし実際には「導入したいが何から始めればよいか分からない」「セキュリティや精度に不安がある」といったお悩みを、お客様からよくお聞きします。

そこで今回は、実際にIIJが生成AI向けローコードツール「Dify」を使い、Microsoft Entra IDのサインインログ調査業務を自動化した方法をご紹介します。生成AI導入検討のヒントとして、ぜひお役立てください。

- 目次

情報システム部門が抱える「属人運用」3つのリスク

事例紹介に入る前に、情報システム部門の業務に生成AIを活用することの利点を「属人運用」の観点から整理しておきたいと思います。事例にご関心があるかたは、「【実践】DifyでMicrosoft Entra IDのログ調査を自動化する方法」にお進みください。

特定人物のノウハウ、スキル、リソースに依存する「属人運用」のリスクには以下のようなものがあげられます。

- スクリプト担当者の異動・退職

定型作業をPowerShellスクリプト等で自動化していた担当者が退職等で不在になり、メンテナンスが困難になる。 - 手順書・設計書の欠落

「あとでまとめる」のまま月日が経過し、ブラックボックス化した仕組みを誰もメンテナンスできなくなる。 - クラウド環境の変化スピード

Microsoft 365やAWSのAPI/UIは頻繁に更新される。小さな改修のたびに外部委託すれば、コストやリードタイムは限界に達する。

かつてRPAやノーコードツールは「社員全員が開発者になれる」と謳われました。しかし実際には複雑なフローの作成・保守は一部の技術者に集中し、属人化の構図は解消されないことも多くありました。生成AIを導入する際は、同じ轍を踏まない仕組み作りが不可欠です。

生成AIを属人化の解消に活用

生成AIを業務の自動化や定型化に活用していくことで、業務の効率化だけでなく、属人化も解消することができます。生成AIはスクリプトやワークフローの生成だけではなく、ドキュメント生成にも利用できるため、以下のような効果が期待できます。

- 日本語の指示文からPowerShell等の自動化スクリプトと運用ドキュメントを同時作成できる

<特定ノウハウ・スキルへの依存度低、業務の定型化> - バージョン管理システムと組み合わせることで、生成AIへの改修指示文、スクリプトの実体、日々の実行ログなどを統合管理することが可能

<運用の自動化> - 修正作業は担当者が日本語で指示するだけで完了し、外部委託や専門知識なしに内製が可能

<特定ノウハウ・スキルへの依存度低>

とはいっても、実際に業務にどう取り入れたらいいのか、想像が難しい部分も多いと思います。そこで次章では、Difyの仕組みを利用して業務の属人化解消を図るためにIIJが作成したAIワークフローの事例をご紹介します。

Difyは、生成AIアプリケーションを開発するためのオープンソースのローコードツールです。非技術者や初心者でも使いやすく、企業が初めて生成AIを活用する際に必要となるログ管理機能等を標準で備えています。そのため、日本企業での利用も徐々に広がっています。

IIJでは、Difyを使って、問い合わせ対応の1つとして頻繁に発生するMicrosoft Entra ID のサインインログ調査を「2時間」で自動化できました。このAIワークフローを使うことで、従来およそ30分かけて行っていた調査業務をわずか数分で完了できるようになりました。

【実践】DifyでMicrosoft Entra IDのログ調査を自動化する方法

情報システム部門のよくある業務として「Microsoft Teamsにログインできない」など、ユーザからの問い合わせ対応があります。情報システム担当者は、Microsoft Entra管理ポータルを開く → 該当ユーザのサインインログ検索 → サインインログから原因を特定 → ユーザに原因と対応方法を回答、という流れを30分ほどかけて対応することもあります。

そこで、「Microsoft Entra ID のサインインログ調査」を実際にDifyを使って自動化してみることにしました。

驚きの短時間開発:わずか2時間で実現

実際にこの業務の自動化を実現するまでの作業時間は、約2時間でした。これは従来の開発手法では考えられない速さであり、ローコード × 生成AIの大きなメリットと言えます。

以下に今回の開発工程と所要時間の目安をまとめました。

※Dify及び生成AI(今回はAzure OpenAIを利用)は事前に用意した環境を利用しました。

| 1 | 企画 | 業務内容整理 |

|

約1時間 |

|---|---|---|---|---|

| 仕様調査 |

|

|||

| 2 | 準備 | Graph API利用準備 |

|

約30分 |

| 3 | 実装 | ワークフロー作成 |

|

約30分 |

| 計約2時間 | ||||

それぞれの作業について、もう少し詳しく見ていきましょう。

各工程の詳細

企画フェーズ:業務整理と仕様調査(約1時間)

まずは、自動化する業務内容を整理します。ポイントは、自動化によって効果を得られやすい業務を見極めることです。

例えば、毎日決まったログファイルをダウンロードして、特定のキーワード(「エラー」など)の有無をチェックするだけの業務は、スクリプトやRPAのような従来型ツールで十分効果的です。しかし、エラー内容に応じて複雑な対応が求められる場合や、ログの内容が多岐にわたるためパターン化しにくい場合には、生成AIが効果を発揮します。

今回のケースでは、Microsoft Entra IDから取得したサインインログを元に、ユーザがログインできない原因を特定しなければなりません。実際には原因ごとに異なるエラーメッセージが記録されるため、あらかじめパターンを定義するのは難しく、状況に応じた柔軟な判断が求められます。このようなケースこそ、生成AIの出番です。

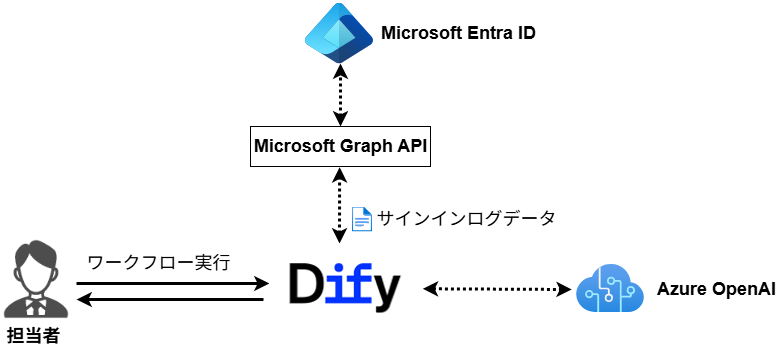

調査の結果、Microsoft Entra IDのサインインログはMicrosoft Graph APIを通じて簡単に取得できることが判明したため、今回はこのAPIを活用することにしました。

連携イメージ

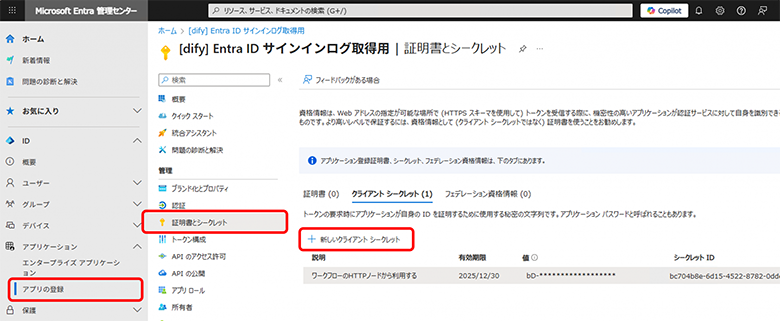

準備フェーズ:Graph APIの認証準備(約30分)

Microsoft Graph APIを使ってサインインログを取得するには、認証用のシークレットキーが必要です。このキーは Microsoft Entra IDの管理画面上で「アプリの登録」を行うだけで簡単に発行できます。

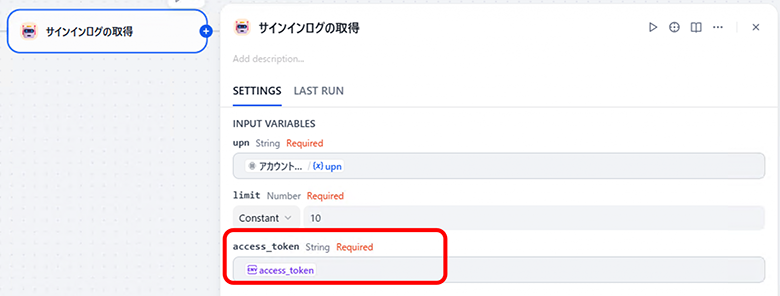

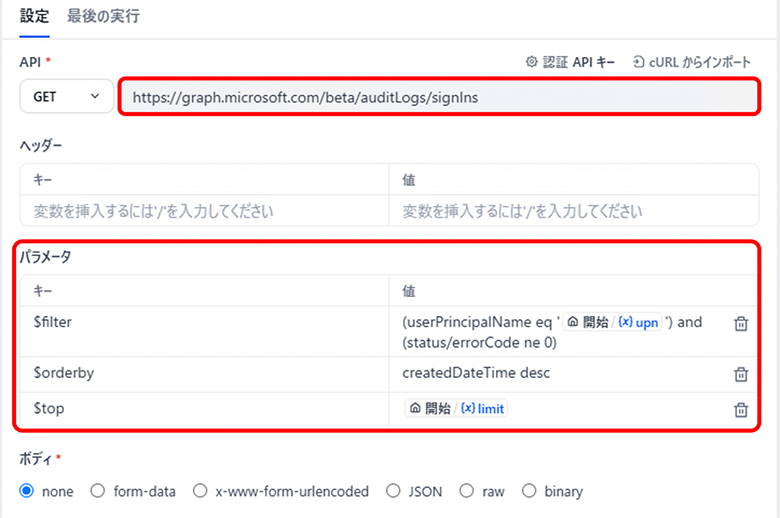

実装フェーズ:Difyでワークフロー作成(約30分)

準備が整ったら、実際にDifyを用いて処理ワークフローを作ります。

Difyは外部APIを簡単に呼び出せる仕組みが標準装備されているため、以下のような簡単な設定だけで実装が完了します。

- Graph API用のシークレットキーをDifyに登録する。

- Graph APIのエンドポイント(アクセス先URL)やパラメーターを設定する。

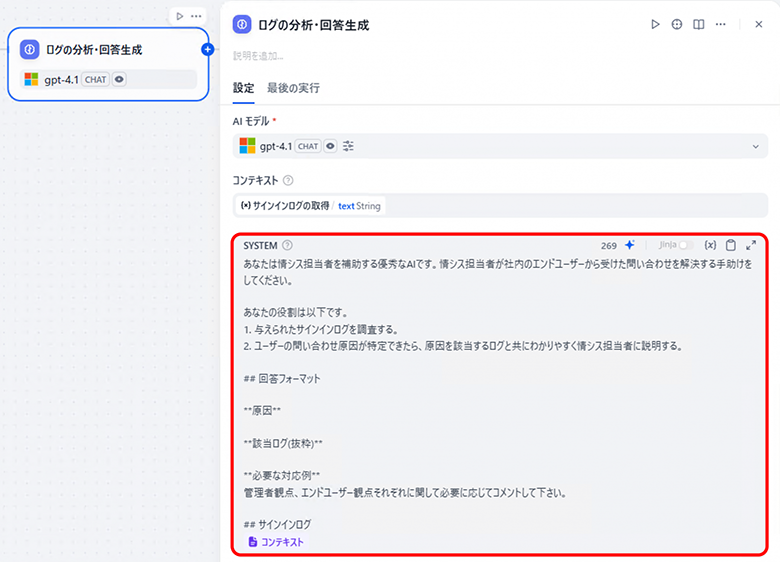

最後に、取得したサインインログをAIに分析させ、原因や必要な対処方法を説明させるノードを用意します。ここではプロンプトと呼ばれるAIへの指示文を設定します。

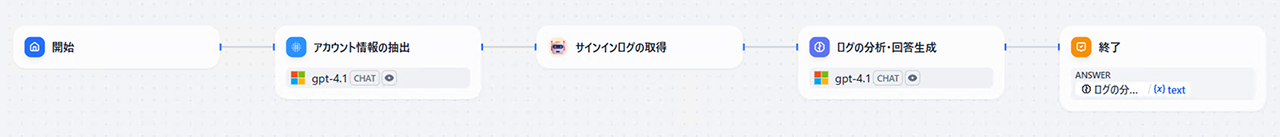

完成したワークフローの構成と実行結果の例

完成したワークフローは以下の流れで動作します。

- 質問受付ノード(開始)

情報システム担当者がユーザから受けた質問を入力します。 - アカウント情報抽出ノード(AI活用)

入力された質問文から、対象ユーザのアカウント名を抽出します。 - サインインログ取得ノード

抽出したアカウント名をGraph APIに送信し、該当ユーザのサインインログを取得します。 - ログ分析・回答生成ノード(AI活用)

取得したログの中から、ログイン失敗に関連する記録をAIが特定し、原因とその対処方法を分析・提示します。 - 回答ノード(終了)

分析結果を担当者に分かりやすい文章として回答します。

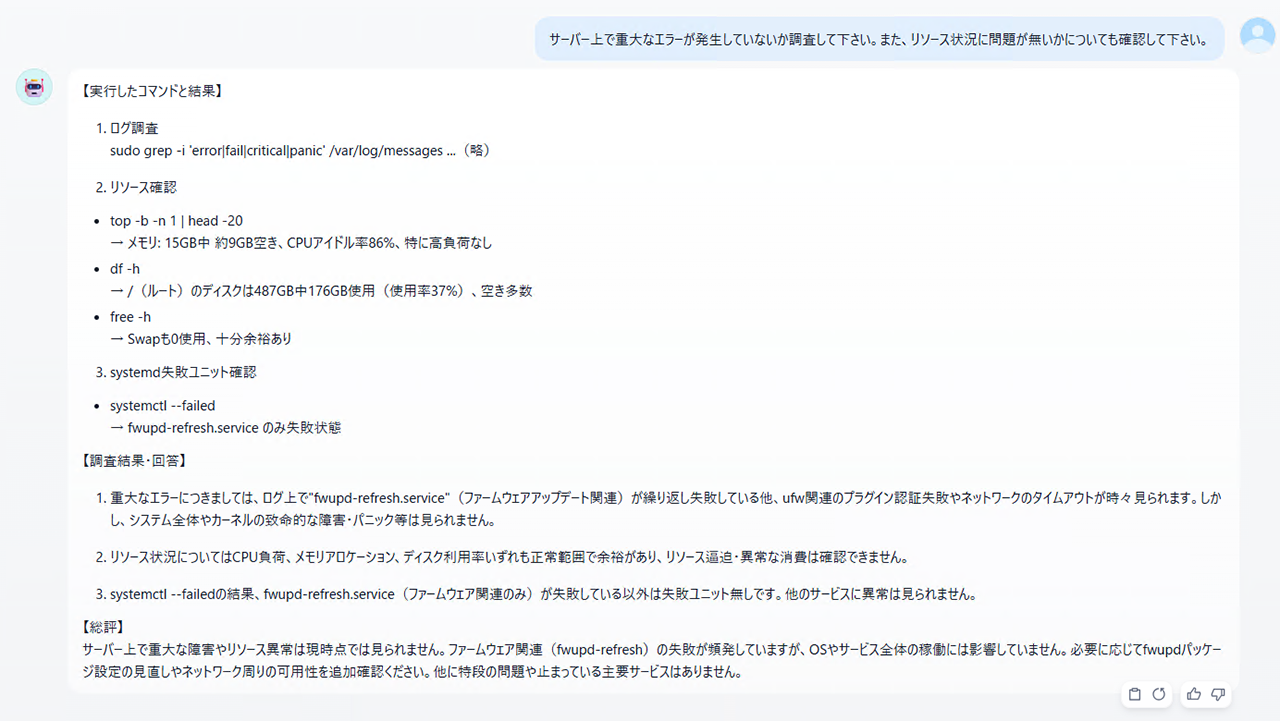

実際にこのワークフローにユーザ名や問題の概要を入力すると、すぐに関連するサインインログが取得され、AIが原因と解決策を示してくれます。これまで30分かかっていた調査作業が、わずか数分で完了するようになりました。

発展:障害調査・インフラ管理への応用

Difyの大きな特長の1つに「プラグイン機能」があります。これを活用すると、更に高度な運用業務へと簡単に拡張が可能です。

例えば、SSHプラグインと、AIが自律的に判断して処理を進めるエージェント機能を組み合わせることで、「サーバやネットワーク機器にSSHで接続 → ログ取得 → 異常の診断 → 結果をMicrosoft Teamsやメールで管理者へ通知」といった複雑な業務フローも自動化できます。

実際に作成したワークフローの例を見てみましょう。この例では、あらかじめ登録しておいたサーバの接続情報を元に、AIエージェントが状況に応じて必要なコマンドを自律的に判断し、対象サーバ上で実行しています。

もちろん、実際の本番環境でAIエージェントを活用する場合には、AIが誤って危険な操作やシステムに悪影響を及ぼすコマンドを実行しないよう、安全面への配慮が必要になります。具体的には、AIが実行可能なコマンドをホワイトリスト方式で限定する仕組みを用意するなどの対策を講じることが不可欠です。

それでも、この仕組みが実現する価値は非常に大きいと言えます。十分な専門知識を持たない担当者であっても、こうしたAIエージェントの助けを借りることで、インフラ機器のログ調査や障害診断を迅速かつ適切に進められるようになるため、深刻な人手不足や専門人材不足に悩むIT現場にとって強力な助けになるでしょう。

まとめ:小さく始めて大きな成果へ

IIJでは、提供しているサービスの運用作業でも生成AIを活用した作業効率化を実現すべく、一部のサービスで検証を進めています。

また、ユースケース策定からPoC構築、運用ガイドラインの整備までワンストップでご支援が可能です。「まずは試してみたい」「自社に合う活用法を相談したい」など、生成AI導入に関するご質問やご相談がございましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。

![エンタープライズIT [COLUMNS]](https://ent.iij.ad.jp/wp-content/themes/liquid-smart-child/img/logo.svg)