データ活用が企業の競争力を左右…

星野リゾートのIT部門は、いかにして“変革を仕掛ける組織”へと進化したのか【イベントレポート前編】

ビジネスのあらゆる接点がIT前提となり、IT部門には従来の「安全安心なシステム運用」にとどまらず、変革を主導し、企業の持続的成長を支える役割が求められています。

更に、ITに対する要件の重要度・難易度・規模・スピードが飛躍的に高まる中で、IT部門は変化の波にどう対応し、どのような体制や視点を持つべきなのでしょうか。

こうした課題へのヒントを探るため、2025年3月14日に「変革の仕掛人としてのIT部門のイニシアティブの取り方」をテーマとしたIIJ Motivate Seminarを開催。星野リゾートのIT部門を率いる久本英司氏に登壇いただきました。

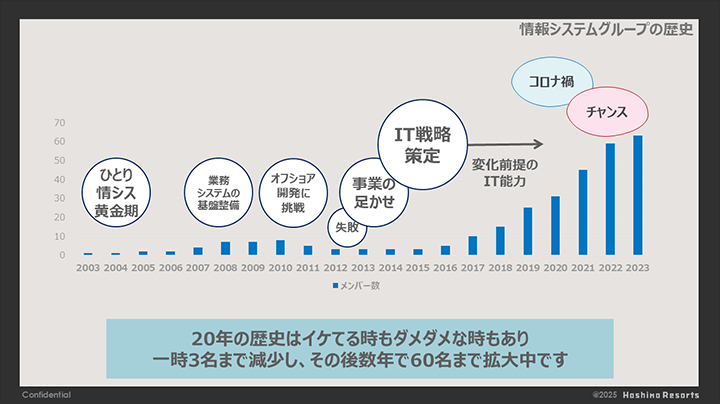

観光リゾート業界のトップランナーとして注目を集める同社のIT部門が、どのようにして“変革を牽引する存在”へと進化を遂げたのか。その過程には、苦悩と葛藤、試行錯誤の積み重ね、そして経営との地道な対話がありました。講演では、2003年に1人で立ち上げた同社のIT部門が、現在60人規模へと成長し、事業の変革を支える存在となるまでの軌跡が語られました。本記事ではこのセミナーの模様をお届けします。

星野リゾート 情報システムグループ グループディレクター

久本 英司 氏

軽井沢移住をきっかけとして星野リゾートに入社。温泉旅館で情報システムを一手に担いながら、リゾートライフを送る予定が、海外拠点を含む全国70拠点に急拡大。既存のホテル運営の枠に捉われない戦略を実現するために独自のシステム構築の必要に迫られ、グループ全施設の予約システムやバックオフィス系も含めた業務アプリ、Wi-Fi、ネットワーク、セキュリティ、IoT、生成AI、ノーコード、IT活用に至るまで、内製チームによるイニシアティブの獲得を目指して日々60名の仲間と奮闘しています。

久本氏:

『1年の計は穀を植えるにあり、10年の計は樹を植えるにあり、100年の計は子を教えるにあり』

いきなり何を言い出すのだと思われるかもしれませんが、今日はこんな言葉からお話を始めたいと思います。

この言葉が意味するのは、短期の成果を求めるだけでなく、長期視点で物事を捉えることの重要性です。IT部門が企業変革のイニシアティブを担うには、仕組みづくりに10年、人材育成にはさらに長い時間をかける覚悟が必要だという、今日のテーマに通じる考え方でもあります。

本日は、星野リゾートの情報システム部門がこの言葉を体現するように、長期的な視点でどのように組織を育ててきたか、その変遷と試行錯誤の軌跡をお話しさせていただきます。

- 目次

1人から始まった情報システム部門

私が星野リゾートに入社したのは2002年9月。当時は軽井沢で2つの施設を運営する、社員200人ほどの地方の中小企業でした。情報システム部門は存在しておらず、私が1人目のシステム担当として業務を開始しました。

当時の業務は紙による運用が中心で、IT化はほとんど進んでいませんでした。そのような環境においてシステムを導入していくと、まるで“魔法使いが現れた”かのように周囲に受け取られた時代でした。この頃は、社内の期待に応えることで成果を実感しやすく、ある意味で自分の“黄金期”。しかし、組織が成長するにつれ、その役割や期待も大きく、そして複雑になっていきました。

足かせと呼ばれた時期、そして学び直しの試行錯誤

事業の拡大に伴い、我々もIT基盤の整備を次々と進めていきました。拡大する事業規模、社会的責任、リスクに対応するため、2010年からインドでのオフショア開発による業務アプリケーションの再整備にチャレンジすることになります。これが結果的にうまくいかず、大きな課題に直面しました。品質もコストもコントロールできず、ついには「ITが星野リゾートの成長の足かせになっている」とまで言われてしまうような状況に…。

当初の私は、「インドの開発チームが悪かった」と原因を外に求めてしまっていました。しかし後から冷静に振り返ってみると、要件定義の曖昧さや、経営の期待に応える構想力の欠如、品質へのコミットメント不足など、自身の責任が大きかったのだと気付かされました。

「自分がもっと勉強しなきゃダメだ」と反省し、クラウド関連の勉強会や他社事例の研究、専門家との対話などを通じて、知識と視座を磨くことに取り組みました。それが2014年のことです。

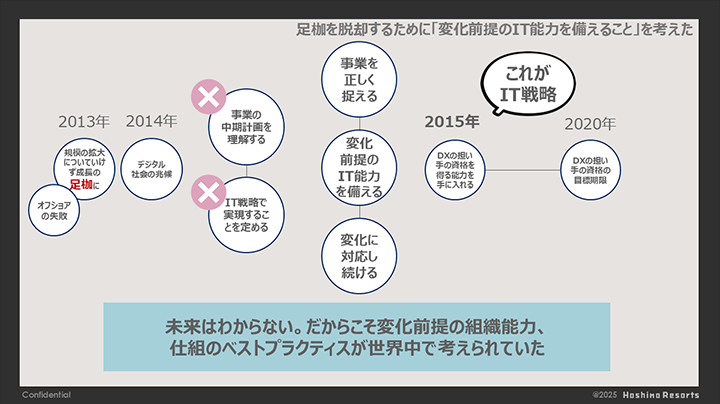

戦略の再構築と「変化前提」の組織づくり

オフショア開発の失敗や学び直しを経て、試行錯誤しながら行き着いたのが「IT戦略」をきちんと捉え直そうということでした。まだ「DX」という言葉も一般的ではなく、「デジタルビジネス化」などと言われていた時期。ですが、明らかに社会はデジタル前提へと進み始めており、企業として、そしてIT部門として、その流れにどう備えるかが問われていました。

当時の私が導き出した結論は、IT部門には「完璧な計画を立て、遂行する能力」ではなく、「変化前提の対応力」が求められているということ。これを軸に、5年計画でIT能力を再構築するという戦略を、2015年に立てました。

「変化に対応し続ける組織能力の獲得」に必要なことを洗い出すと、運用と開発の再統合、経営との判断プロセスの再構築、維持改善予算の確保、アジリティの仕組みの導入、それらを担う人材の確保と育成…と、課題が山のように出てきました。

モデリング能力の育成と文化醸成

特に大きな学びだったのが、「モデリング能力」の重要性です。これは、自社の事業や価値、顧客、能力をきちんと概念化できる力。つまり、顧客価値や事業の本質を構造的に捉える力です。これがないと、ITがただの軽微な業務改善のツールになってしまいます。

実は、ホテル業界は70年前に考えられたシステム設計思想がまだ残っているような業界。そこに現代の顧客ニーズや未来のビジネスモデルに適応する新しい仕組みを取り入れるには、まず現場を理解し、そして事業を再定義し、未来を思い描く力が必要となります。

社内にモデリングの文化を根付かせるために、外部のモデリングの専門家を呼んで、ITによる業務改善に対して強い熱意のある現場社員を育てていきました。これは数年がかりの地道な取り組みでしたが、今では社内の様々な部署で、現場社員が自ら業務を構造化して改善していく文化ができつつあります。

市民開発とノーコードツールの活用

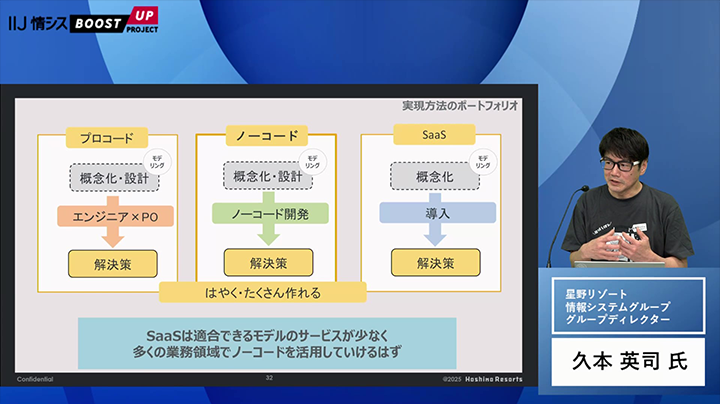

並行して進めてきたのが、市民開発の推進です。現場のニーズに応えるには、開発のスピードと量が求められます。そのためには、「プロコード」「ノーコード」「SaaS」の3つの手段を、適切に用いることが必要です。

当社では2014年ごろにkintoneを導入し、ノーコードツールを現場で活用できるようにしました。(実はグループウェアのひとつの機能であるとごまかして入れたという裏話もあります。笑)

はじめは、情報システム部門の人数も限られていたため、現場での自立的な開発を促すことを目的とした導入でしたが、結果的にこれは非常に大きな効果を生み、イノベーションが各現場で起きています。

例えば、プロコードで半年・2,500万円かかる見積もりのあった案件が、ノーコードを部品として活用することで、3ヵ月・300万円で実現できたという事例もあります。こうした実績が、今では7,000人にもなる社員全員がIT人材として業務改善に参画するという方向性に結びついていきました。

そうした中で、もうひとつの大きな転機となる「やるやる詐欺事件」を起こしてしまうこととなるのです。

続くレポート後編では、経営とITの距離を縮めた事件に加え、視聴者の皆さんからいただいた質問にお答えするQ&A・トークセッションの様子をご覧いただけます。

![エンタープライズIT [COLUMNS]](https://ent.iij.ad.jp/wp-content/themes/liquid-smart-child/img/logo.svg)