現代の企業における成長戦略にお…

経営とITの距離を縮め、内製化を前進させるきっかけとなった出来事【イベントレポート後編】

ビジネスのあらゆる接点がIT前提となり、IT部門には従来の「安全安心なシステム運用」にとどまらず、変革を主導し、企業の持続的成長を支える役割が求められています。

更に、ITに対する要件の重要度・難易度・規模・スピードが飛躍的に高まる中で、IT部門は変化の波にどう対応し、どのような体制や視点を持つべきなのでしょうか。

こうした課題へのヒントを探るため、2025年3月14日に「変革の仕掛人としてのIT部門のイニシアティブの取り方」をテーマとしたIIJ Motivate Seminarを開催。星野リゾートのIT部門を率いる久本英司氏に登壇いただきました。

観光リゾート業界のトップランナーとして注目を集める同社のIT部門が、どのようにして“変革を牽引する存在”へと進化を遂げたのか。その過程には、苦悩と葛藤、試行錯誤の積み重ね、そして経営との地道な対話がありました。講演では、2003年に1人で立ち上げた同社のIT部門が、現在60人規模へと成長し、事業の変革を支える存在となるまでの軌跡が語られました。本記事ではこのセミナーの模様をお届けします(前編と併せてご覧ください)。

- 目次

経営とITの距離を縮めた「やるやる詐欺事件」

久本氏:

IT戦略を推進し、足かせからの脱却に向けて様々な打ち手を講じるさなか、もうひとつの大きな転機がおとずれます。それは、2017年に起きた「やるやる詐欺事件」。重要なマーケティングプロジェクトに関するシステム納期が結果として大幅に遅れてしまい、信頼を大きく失ってしまった出来事です。

これを機に、代表である星野はITに関する意思決定の仕組みづくりの必要性を唱え、システムにあまり明るくなかったにもかかわらず、自らIT投資判断を行うと言い出したのです。

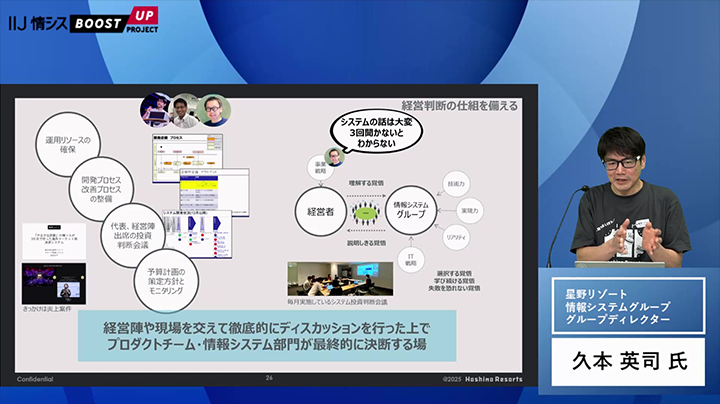

驚きましたが、結果的にこれが経営とITを近づけるチャンスとなりました。この時以来、毎月2時間ほど、代表を含む経営陣や現場の担当者と一緒にシステムの意思決定をする場を設けています。

星野はよく「ITのことは3回聞かないと分からない」と言います。しかし、逆に言えば3回である程度を理解してもらえる状態になったということ。このやり取りを通じて、経営とITがようやく一体となって動けるようになってきたと実感しました。

内製化とエンジニア文化の確立

次第に星野のITに対する意識も変化していきました。以前は「エンジニアは専門職だから外部に頼めばいい。餅は餅屋だ」という考えが根強くありましたが、2018年に最初の社員エンジニアであるFさんを採用してから、社内の空気がガラッと変わりました。

当初はまだエンジニアを補充するほどの信頼を得られておらず「まずは1人で成果を出してほしい」とFさんに託しました。それまでは月1回程度だった機能リリースが、毎週複数リリースされるようになり、目に見える成果を積み重ねていくことで、内製化の重要性が理解されていきました。

こうした取り組みにより、経営との対話や内製化の推進が進み、投資判断や意思決定のプロセスも見直されていきました。IT投資判断を「お金」ではなく「能力の投入量」で捉えるための「ポイント制度」を導入し、よりスムーズな意思決定を実現しています。

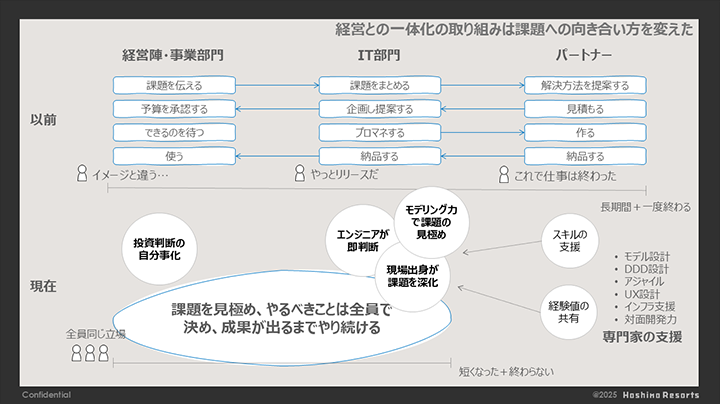

ITと経営が一体化する中で、事業部門やIT部門のメンバーの課題への向き合い方にも変化が見られるようになります。システム構築を外注していた時代は、「経営・事業部門」「IT部門」「パートナー」という立場に分かれ、IT部門が経営とパートナーをつなぐような形で取り組んでいたため、最終的に完成したシステムがイメージと違うということに陥りがちでした。

対して現在は、経営・事業・IT部門が一体となり課題に向き合っているので、課題を見極めるスキルが培われたように感じます。また、やるべきことを皆で決めているので、完成したら終わりという立場がなく、成果が出るまでやり続けることができているという点も、大きな変化でした。

真の信頼の獲得と、コロナ禍で証明された対応力

2019年末、星野から「ITがなければ作れない“ありたい世界”を、情報システム部門が提案し、実装していってほしい」と言われました。この瞬間に、ようやくDXの担い手の資格を得られたと感じ、非常に嬉しかったことを今でも覚えています。

そして2020年、コロナ禍で観光業は未曾有の危機に直面しました。売上は9割減。しかし、その状況下において、Go Toトラベル対応、大浴場の混雑可視化、キャッシュを確保する新たなビジネスモデルの提案、大幅な情報処理費用削減など、様々な施策を迅速に実行できたことで、改めて情報システム部門の対応力を証明する機会になったと感じています。

未来を構想するIT部門へ。不可欠なのは“問う力”

ここまでお話ししたような変遷の中で、「経営や事業から依頼されたことに応えるIT部門」から、「未来を構想し、牽引する存在」へと期待値が変わってきていることを強く感じています。

現在では60人にまで人員も増えました。この期待に応えるべく、今後は更に「利益貢献できる組織」を目指し、成果を見える化するための仕組みづくりも含め、業務効率化と売上向上の両面から挑戦を続けていきます。

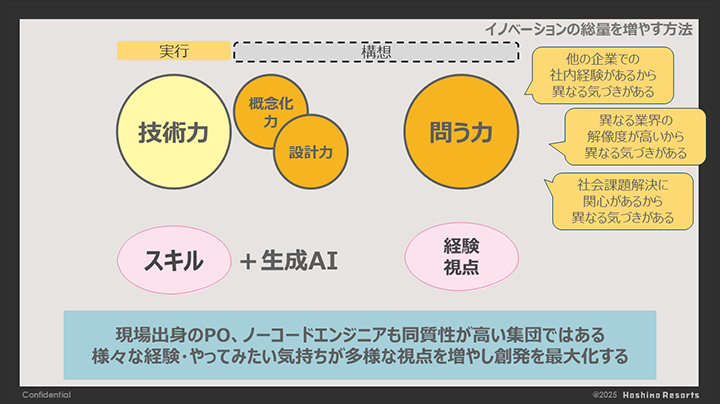

こうした挑戦のために今必要なのは、「問いを立てる力」を育むことだと考えています。イノベーションの源泉は、未知の課題に対して正しく問いを立てることから始まります。業務を経験し、視座を変えることで、より本質的な課題発見と解決に近づくことができるのだと思います。

10年かかった基盤整備。これから目指すこと

変革のイニシアティブを取るには、「変化前提の組織能力」と、それを支える人材が必要です。ここまでご紹介した技術や仕組みは、あくまで手段でしかありません。最終的にイノベーションを起こすのは“人”なのです。

だからこそ、人を育てること、そしてそのための場づくりが、これからのIT部門にとっての命題だと考えています。

だからこそ、人を育てること、そしてそのための場づくりが、これからのIT部門にとっての命題だと考えています。

10年かけてようやく基盤を整えてきました。しかし、これは始まりにすぎません。情報システム部門が会社の仕組みとなり、持続的に価値を生み出す構造を確立するために、これまで以上に自立自走できる組織となり、星野リゾートのビジョン実現に向けて取り組んでいきたいと思います。

Q&A・トークセッション

久本氏による講演の後には、IIJの向平によるファシリテーションのもと、皆さんからの質問にお答えするQ&A・トークセッションが繰り広げられました。

情報システム部門の人員増をどのように実現したか

IT部門の人員増は、「社内他部門からの異動」「中途採用」「外部ベンダー常駐」など、どのような手法で実現しましたか?

A. フラットな組織文化を重視し、現場出身者の社内異動から着手。

外部ベンダーの常駐はなく、IT部門の人員増は社内異動とキャリア採用が半分ずつです。星野リゾートはフラットな組織文化を重視しており、システム投資判断会議も全員参加でディスカッションを行い、最終決定は事業責任者が行います。

エンジニアだけを急に増強すると、業務を知らないままソリューションを提案してしまったり、現場の声が正しいか判断できないまま現場の要求に基づいてシステム導入を計画してしまったりするリスクがあります。

実現力のあるエンジニアと現場が対等に会話をするには、間を取り持つ人が必要であると考え、まずは現場出身の人材を育成し、その後、中途採用でエンジニアを増やすアプローチを取りました。

情報システム部員のモチベーションやエンゲージを高めるための心がけ

システム部門のメンバーのモチベーション向上のために、久本さんご自身が心がけていることはありますか?また、人材不足の中で社員のエンゲージを高めるような取り組みをしていますか?

A. 挑戦しがいのある課題だけでなく、能力を発揮させる “場作り” が鍵となる。

私はこれまで、「難易度の高い事業貢献度が高い課題」が何よりのモチベーションの源泉であると考えていました。しかし、最近になってようやく、それだけではないことに気付きました。どのように自分の能力を発揮したいのか、また発揮するために必要な環境は、人それぞれ異なるのです。現在は、社員がモチベーションを維持できる“場の設計”が重要だと考えています。

ITの進化に対応するためには学習が必要ですが、組織としてそれを促すには「学ぶことを応援されている感」が不可欠です。更に、学びをビジネスに活用するモチベーションを高めるための仕掛け作りも必要です。そのための具体的な打ち手は、現在進行形で取り組んでいるところです。

イノベーションには多様な人々の自由な創発が不可欠ですが、集まるだけでは不十分です。今後、すべての意思決定はイノベーション推進を基準に行っていきたいと考えており、社員自身が自然に自身の能力を還元したいと思ってもらえるための環境作りを目指しています。

当日はこのほかにも次のような質問が寄せられ、活発な質疑応答の時間となりました。

- 宿泊業を志して入社した方にIT部署への異動を希望してもらうには

- 情報システム部門に社内異動した人材の、元部署の反応とは

- 社内の部門間のパワーバランスについて

- 全国の施設スタッフへのITリテラシーやセキュリティ教育の実態

情シスの皆さんに役立つヒントを「IIJ 情シスBoost-up Project」

IIJでは、企業の情シス部門で働く方に向けた情報発信を行う「IIJ 情シスBoost-up Project」を推進しています。この活動の1つである「IIJ Motivate Seminar」では、有識者による講演を通じて、業務における課題解消のヒントを探り、明日へのモチベーションを感じられる情報をお持ち帰りいただけるイベントを定期開催しています。「IIJ 情シスBoost-up Project」の最新情報は、以下のサイトからご覧ください。

![エンタープライズIT [COLUMNS]](https://ent.iij.ad.jp/wp-content/themes/liquid-smart-child/img/logo.svg)