ビジネスのあらゆる接点がIT前…

成果につながるデータ活用のために。役立つデータ人材の育て方【イベントレポート前編】

データ活用が企業の競争力を左右する時代。「データを業務に活かしたい」と考える企業は多いものの、実際に事業成果につなげられている企業は一握りです。その差を分ける要素の1つは、データ活用を推進できる人材の有無だと言えるでしょう。

では、「役立つデータサイエンティスト」は、どのように育てればよいのでしょうか。

こうした課題へのヒントを探るため、2025年7月29日に「データドリブン経営の推進役「ビジネスデータサイエンティスト」~ データ活用を牽引する人材とは ~」と題し、IIJ Motivate Seminarを開催。データ経営の第一人者である、滋賀大学の河本薫氏に登壇いただきました。本記事ではこのセミナーの模様をお届けします。

滋賀大学データサイエンス学部教授

元 大阪ガス(株)ビジネスアナリシスセンター所長

河本 薫 氏

1991年大阪ガスに入社。1998年から米国ローレンスバークレー国立研究所でエネルギー消費データ分析に従事。帰社後、大阪ガスにてデータ分析による業務改革を推進、2011年からはデータ分析専門組織を立上げ定着させた。日経情報ストラテジーが選ぶ初代データサイエンス・オブ・ザ・イヤーを受賞。2018年より現職。2024年3月まで大阪大学招聘教授を兼任。著書に『会社を変える分析の力』、『最強のデータ分析組織』、『データドリブン思考』『データドリブンカンパニーへの道』など。

河本氏は、大阪ガスでの実務経験を経て、現在は滋賀大学データサイエンス学部で教鞭を執る、データ経営の第一人者です。企業におけるデータ活用の実践と人材育成の両面に精通し、数多くの講演や著作を通じて、データサイエンティストの在り方を発信し続けています。

本セミナーでは、河本氏自身の経験を元に「成果につながるデータ活用とは何か」そして「“役立つ”人材をどう育てるか」について、企業・大学双方での実践例を交えながら語られました。

- 目次

3つの勘違いの克服から始まった「役立つ」データサイエンティストへの道

河本氏:

最初にお話ししたいのは、私自身の“勘違い”についてです。今でこそ偉そうなことを言っていますが、データ分析の仕事を始めた当初は、成果が出せず苦しんでいました。振り返ると、3つの大きな勘違いをしていたことに気付きます。

私は大学で数理工学を学び、企業でデータ分析に携わることにワクワクしていました。大量のデータ、高度な統計手法、大規模な分析モデルなど、技術的な部分に喜びを感じていたのです。

しかし、どんな分析結果を報告しても、現場からは「そんなことは最初から分かっていた」「その分析は何の役に立つのか」といった反応ばかりでした。そこで気付いたのが、「分かる」と「役立つ」は違うということです。

大学では“世界で初めて分かったこと”が論文になりますが、企業ではそれがビジネスに役立たなければ意味がありません。データやAIで得られる“発見”や“予測”は「分かる」に過ぎず、それを課題解決にどう活かすかが「役立つ」ためには不可欠です。

行動経済学者ダニエル・カーネマンの「組織とは意思決定を生産する工場である」という言葉があります。企業活動の本質は意思決定の連続であり、データやAIはそのプロセスを改善するための手段です。たとえば、需要予測が在庫問題を直接解決するのではなく、発注判断のプロセスを改善することで、結果的に在庫の過不足が解消されるのです。

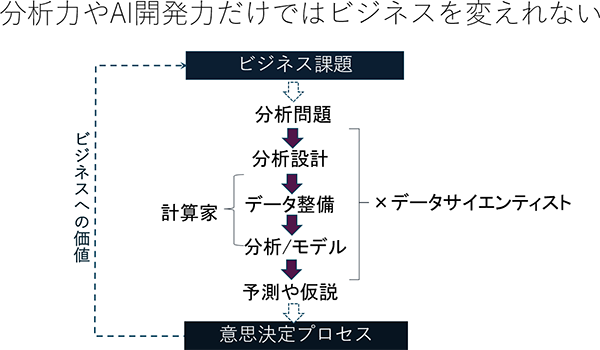

更に、当時の私はデータサイエンティストの仕事について、次のようなフローを書いて定義していました。「分析問題」から「予測や仮説」までの範囲をデータサイエンティストの仕事と考え、取り組んでいたのです。

しかし、会社に「分析問題」は落ちていません。あるのは「ビジネス課題」です。その中から、データ分析によって解決できそうなものを見出し、分析可能な形に落とし込む必要があります。更に、予測や仮説も、意思決定に反映されて初めて価値を生みます。

私は、課題の抽出や意思決定への反映は、ビジネス担当者がやってくれると思っていました。これが2つ目の勘違いです。実際はどうでしょうか。忙しくて誰もやってくれないのです。それならば自分でやるしかないと腹をくくったことで、成果が出るようになりました。

最後の勘違いは、「良いソリューションを作れば自然と使ってもらえる」と思っていたことです。しかし、意思決定の最終責任は人が負うものですし、勘と経験は侮れません。この経験から、データ分析やAIは人の意思決定を“代替”するものではなく、“支援”するものだと考え方を改めました。

こうした勘違いを1つずつ乗り越えていくことで、私は「分かる」だけでなく、「役立つ」データサイエンティストへと成長できたのだと思っています。

成果につながる仕事の型とは?実践から見えた分析の本質

では実際に、私がどのように仕事を進めてきたのか。ここでは、大阪ガスでの「給湯器メンテナンス時の携行部品予測システム」の事例をご紹介したいと思います。

給湯器の修理では、メンテナンス担当者が限られた部品を持って訪問します。従来は、経験と勘に頼って持参する部品を決めていましたが、予測が外れると「部品がないので後日改めて伺います」となり、顧客満足度の低下につながっていました。

そこで私たちは、過去の修理履歴データを使って、訪問先の給湯器における部品ごとの故障確率を算出。確率の高い上位5つの部品を持参するようにしたところ、即日修理完了率が20%以上改善されました。

この事例から伝えたいことが2つあります。

1つ目は、「課題の見つけ方」です。この分析は、現場の担当者との対話から生まれました。机上ではなく、現場との接点を持つことで、初めて本質的な課題が見えてきます。

2つ目は、「使わせることの難しさ」です。長年の経験を持つ現場の方々に、「明日からは私たちが作ったこのモデルに従ってください」と言っても、すぐに受け入れてもらえるわけではありません。ここが最も時間を要した部分でしたが、粘り強く取り組むことで、行動が変わり、成果につながりました。

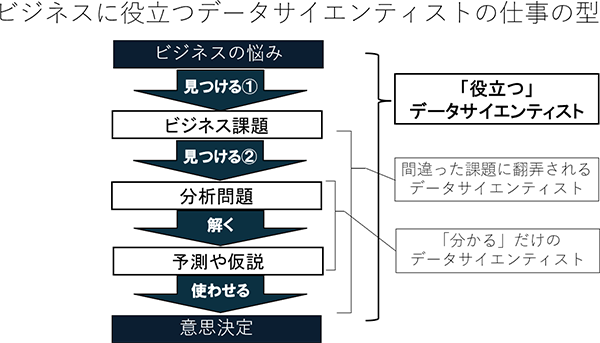

このように、データ分析で成果を出すには、「見つける」「解く」「使わせる」の3つが揃って初めて意味があります。

とはいえ、こうした型を築いても、前職時代にはうまくいかないことも多々ありました。それは、「そもそも課題設定が違っていた」というケースが少なくないからです。せっかく予測モデルを作っても、課題そのものがズレていれば成果にはつながりません。

だからこそ、データサイエンティストには、与えられた課題を鵜呑みにするのではなく、自ら見極める力が求められます。課題の発見から意思決定への反映までを一気通貫で担う。それが、私が考える“役立つビジネスデータサイエンティスト”です。

若手を育てるOJTの設計。責任と対話が人を伸ばす

自身が「分かる」だけでなく「役立つ」データサイエンティストへと成長できたことで、次に私が取り組んだのは若手の育成でした。大阪ガス時代の育成は、明確な方針のもとに設計されたOJTを中心としていました。

まず重視していたのは、「一気通貫で任せる」ことです。

多くの企業では、新人にプロジェクトの一部だけを任せることが多いですが、それでは大学の延長線上になってしまい、「会社でも大学でやってきたことを頑張ればいいんだ」と誤解させてしまいます。だからこそ、新人にいきなりプロジェクト全体を任せ、「このプロジェクトの成否はすべて君の責任だ」と伝える。これが一番大事だと思っています。

最初に任せるプロジェクトは、「分析はそれほど難しくないが、現場に使わせるのが非常に難しい案件」を選びます。そうすることで、「使わせる」フェーズの難しさと重要性を体感してもらいます。その後は徐々に難易度の高いプロジェクトをアサインし、5年目くらいからは自らプロジェクトを開拓できるように仕向け、「見つける」力を育てていきました。

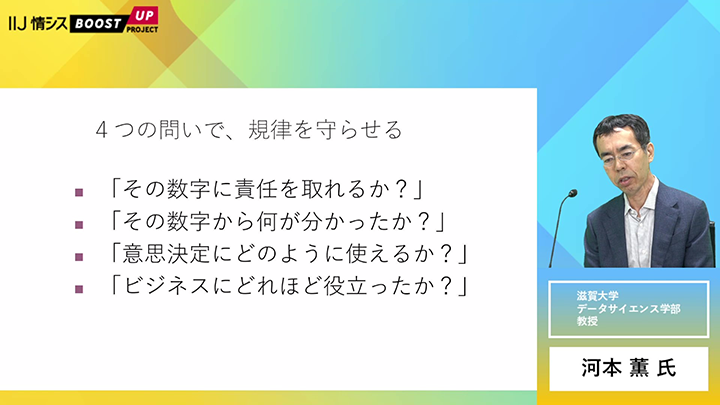

また、若手にプロジェクトを任せた後は、決して誘導しませんでした。失敗こそが最大の学びだからです。ただし、放任するわけではなく、常に次の4つの問いを投げかけ、規律と責任を意識させていました。

報告を受ける際は、「見つける」で感心し、「解く」で傾聴し、「使わせる」で褒めること。ポイントは、「解く」だけでは褒めないことです。使わせるところまでやりきったときに初めて評価する。これによって、若手は「分かる」から「役立つ」へと価値観を転換していきます。

1つだけ、私自身が若手に見本を示すことで教えていたことがあります。それは「謙虚でも媚びない姿勢」です。

データ分析でビジネスを変えるには、現場の協力が不可欠です。現場の方々に「こいつ、難しいこと言ってくるけど、なんか気に入ったから話してやろう」と思ってもらえるような関係を築く必要があります。

そのためには、まず謙虚な姿勢が大切です。現場の方々は責任を背負って日々働いており、忙しい中で業務のことを教えてくれています。そのことに敬意を持って接するべきです。

一方で、気に入ってもらうだけでは不十分で、対等な関係でなければなりません。現場が分析について誤ったことを言えば、丁寧に反論することも必要です。現場は業務のプロ、私たちは分析のプロ。互いのプロフェッショナリズムを尊重し合える関係を築くことが重要です。

こうした姿勢を学んでもらうため、私は現場との打ち合わせに若手を同席させ、自分の話し方や接し方を見せるようにしていました。

以上が、大阪ガス時代の教育方針です。この経験を元に、今度は滋賀大学で学生の教育に挑戦することになるのです。

続くレポート後編では、滋賀大学での教育実践に加え、視聴者の皆さんからいただいた質問にお答えするQ&A・トークセッションの様子をご覧いただけます。

(次ページ)社会で活きるデータサイエンティストを育てるには。大学教育と企業育成の接点

気になることがあればお気軽に

![エンタープライズIT [COLUMNS]](https://ent.iij.ad.jp/wp-content/themes/liquid-smart-child/img/logo.svg)