ビジネスのあらゆる接点がIT前…

情シスの新たな武器 “仮説検証型アジャイル” で変革をリードする【イベントレポート前編】

現代の企業における成長戦略において、ITの活用は不可欠な要素となっています。特に情報システム部門には、従来の「業務支援」や「守り」の役割にとどまらず、DX(デジタルトランスフォーメーション)推進を通じて事業成長を牽引するリーダーシップが求められています。

こうした変化の中で課題や悩みを抱える情報システム・IT部門の皆さまに向けて、2024年12月10日に「情シスの新たな武器 “仮説検証型アジャイル” で変革をリードする ~これからの情シスが身につけるべきアジャイルの本質とは?~」と題したIIJ Motivate Seminarを開催しました。

本セミナーでは、アジャイル手法の第一人者であり、著書「カイゼン・ジャーニー」で広く知られる市谷聡啓氏をお迎えしました。講演では、情シスが事業価値の創出や向上、組織文化風土の変革に踏み出すための鍵となる「仮説検証型のアジャイル」の実践的なアプローチについて詳しく語っていただきました。本記事ではその内容をご紹介します。

株式会社レッドジャーニー

代表

市谷 聡啓 氏

サービスや事業についてのアイデア段階の構想から、コンセプトを練り上げていく仮説検証とアジャイル開発の運営について経験が厚い。プログラマーからキャリアをスタートし、SIerでのプロジェクトマネジメント、大規模インターネットサービスのプロデューサー、アジャイル開発の実践を経て、自らの会社を立ち上げる。それぞれの局面から得られた実践知で、ソフトウェアの共創に辿り着くべく越境し続けている。

著書に「カイゼン・ジャーニー」「正しいものを正しくつくる」「組織を芯からアジャイルにする」「これまでの仕事 これからの仕事」「アジャイルなプロダクトづくり」などがある。

市谷氏:

私は株式会社レッドジャーニーを設立し、アジャイル導入を目指す組織を支援しています。アジャイルは元々ソフトウェア開発の手法として誕生しましたが、近年、その適用範囲はマーケティング、セールス、バックオフィス業務、更には組織運営全般にまで広がっています。特にコロナ禍以降、大企業や行政がDXを推進する中で、アジャイルの重要性がますます高まっています。

本日は、私がこれまでの活動を通じて得た知見を整理し、日本企業が直面している課題やその解決の糸口についてお話ししたいと思います。

- 目次

日本組織が直面する次の課題

市谷氏:

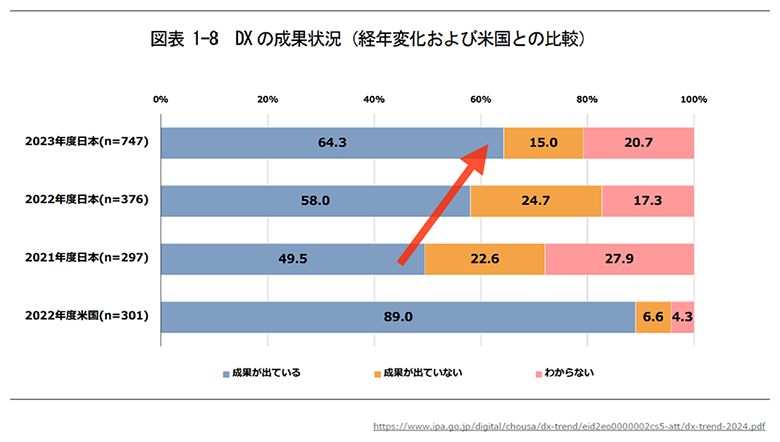

まず、「日本の組織は変わった」という話題から始めたいと思います。これは私の感覚的な印象ではなく、IPA(情報処理推進機構)が発行する「DX動向」レポートに基づくものです。このレポートでは、2021年から2023年にかけて「DXの成果が出ている」と答えた企業の割合が49.5%から64.3%に増加していることが示されています。

しかしその一方で、「新規製品・サービスの創出」「顧客基点の価値創出によるビジネスモデルの根本的な変革」については、まだ課題が残っています。これらの分野で成果が出ている企業は20~25%程度にとどまり、米国との大きな差が明らかです。

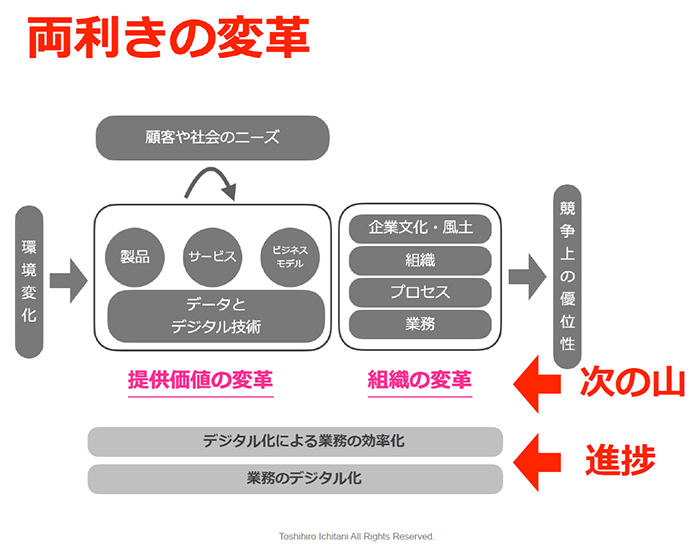

DXには「提供価値の変革」と「組織の変革」という2つの側面があります。前者は、新しい価値やビジネスを生み出すこと、そして後者は、企業文化や風土、業務プロセス、組織の構造や役割の定義、評価制度などの変革を指します。この2つを同時に進めていかなければ、変革が表面的なものにとどまってしまいます。

現在、日本企業の多くは、デジタル化や業務効率化による生産性向上という「前提条件」をクリアし、次の山に向かう段階に差し掛かっています。ポジティブに捉えれば、企業はようやく本質的な取り組みを始められる地点に立ったと言えます。次の課題に挑むには、これまでの延長線上の考え方や方法では不十分です。ここでアジャイルが重要な役割を果たします。

アジャイルの本質と「仮説検証型アジャイル」

市谷氏:

IPAのDX白書では、「アジャイルの原則とアプローチを組織のガバナンスに取り入れられているか」を部門別に分析したデータが示されています。この分析から、日本企業において事業部門やマーケティング部門でのアジャイル導入が特に不足している現状が明らかになりました。また、アジャイルの重要要素である「評価」と「見直し」の頻度が米国企業と比較して低い点も、競争力における日米間の差を浮き彫りにしています。

アジャイルの本質は、活動を定期的に「検査」し、次の判断や行動をより良いものへ「適応」させることにあります。この検査と適応のサイクルが円滑に機能しているかどうかが、日米の大きな差につながっていると考えられます。日本企業が新たな価値を創出し続けるためには、アジャイル的な働き方とプロダクト作りへの移行が必要不可欠です。この転換を実現しない限り、根本的な組織変革は難しいでしょう。

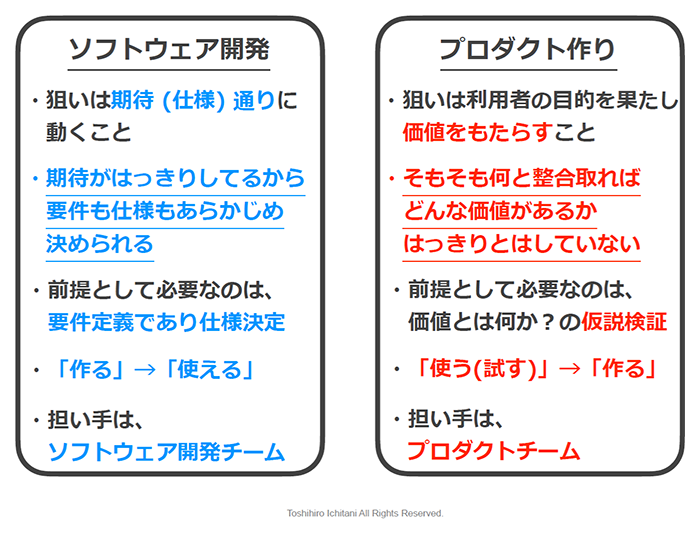

ここで注目すべきは、従来型の「ソフトウェア開発」と「プロダクト作り」という概念の違いです。伝統的なソフトウェア開発の場合は、事前に仕様を明確化し、その仕様通りに動作するシステムを構築することが目的です。一方でプロダクト作りは、利用者の課題を解決し、価値を提供することに主眼を置きます。プロダクト作りでは、ゴールや要件が必ずしも初めから明確ではありません。そのため、「誰が顧客で、何を解決すべきか」「価値とは何か」を見極めるための仮説検証が重要です。このプロセスが従来型のソフトウェア開発との大きな違いを生み出し、成功するプロダクトを生む基盤となります。

多くの組織では、これまでの経験やスキルセットに基づき、要件定義を軸に物事を進めてきました。しかし、そのアプローチをそのまま新しい価値創出に適用するのは危険です。曖昧な状況で要件定義を試みたり、それを仮説検証と誤認したりすることで、プロダクト作りが停滞する恐れがあります。また、ウォーターフォール型開発にスクラムの手法を取り入れるだけでは、アジャイルの本質には届きません。

仮説検証型アジャイル開発は、新しい価値を創出する上で不可欠な手法です。仮説を立て、それを検証し、実際のユーザの反応を観察しながら開発を進めることが必要です。この方法により、決め打ちではない柔軟なプロダクト作りが可能になります。日本企業が競争力を維持・向上させるためには、検査と適応を軸とした仮説検証型アジャイル開発を真に理解し、実践することが不可欠です。この取り組みを通じて、利用者に寄り添った価値あるプロダクトを生み出し、組織全体の変革を促進することが期待されます。

続くレポート後編では、仮説検証型アジャイル開発を推進する際の最初のステップについて解説します。

(次ページ)仮説検証型アジャイルの実践と成功の鍵

![エンタープライズIT [COLUMNS]](https://ent.iij.ad.jp/wp-content/themes/liquid-smart-child/img/logo.svg)