ビジネスのあらゆる接点がIT前…

これからの情シスが身につけるべきアジャイルの本質とは?【イベントレポート後編】

現代の企業における成長戦略において、ITの活用は不可欠な要素となっています。特に情報システム部門には、従来の「業務支援」や「守り」の役割にとどまらず、DX(デジタルトランスフォーメーション)推進を通じて事業成長を牽引するリーダーシップが求められています。

こうした変化の中で課題や悩みを抱える情報システム・IT部門の皆さまに向けて、2024年12月10日に「情シスの新たな武器 “仮説検証型アジャイル” で変革をリードする ~これからの情シスが身につけるべきアジャイルの本質とは?~」と題したIIJ Motivate Seminarを開催しました。

本セミナーでは、アジャイル手法の第一人者であり、著書『カイゼン・ジャーニー』で広く知られる市谷聡啓氏をお迎えしました。講演では、情シスが事業価値の創出や向上、組織文化風土の変革に踏み出すための鍵となる「仮説検証型のアジャイル」の実践的なアプローチについて詳しく語っていただきました。本記事ではその内容をご紹介します(前編と併せてご覧ください)。

- 目次

仮説検証型アジャイルの実践と成功の鍵

市谷氏:

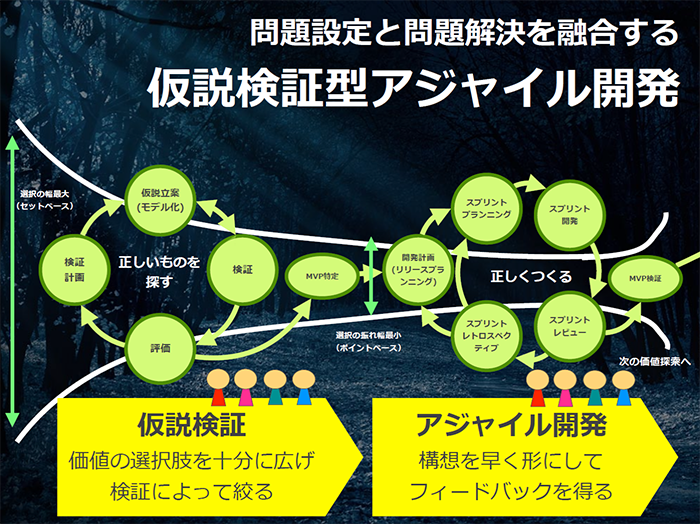

仮説検証型アジャイル開発は、不確かな状態で前に進めていくような考え方であり、以下のプロセスを意識的に進めることが求められます。

- 価値探索:幅広い選択肢を試行錯誤しながら探索する。

- 選択肢の絞り込み:検証を通じて可能性の高い選択肢を絞り込む。

- MVP(最小限の実用的なプロダクト)の特定:顧客に価値を提供できる実用的で最小限の範囲のプロダクトを定義する。

- 反復的な開発:MVPを基に着実に形にし、反復的な改良プロセスを進める。

仮説検証型アジャイル開発を推進する際、最初のステップとして「仮説検証チーム」を設置することを推奨します。このチームには、企画者やプロダクトオーナー、マーケター、デザイナーなどのほか、エンジニアも加える構成が理想的です。エンジニアは、一般的に開発段階から参加する印象が強いですが、仮説検証フェーズから関与することが極めて重要です。エンジニアが早期に加わることで、技術的観点を取り入れた多角的な検討が可能となり、現実的かつ効果的な仮説検証を実現します。

また、仮説検証チームとアジャイル開発チームを別々に運営するのではなく、同一のチームで一貫して活動を進めることが成功のポイントです。仮説検証フェーズで顧客ニーズや価値を深く理解した後、そのままアジャイル開発フェーズに移行することで、スムーズかつスピーディな開発プロセスが可能となります。このワンチームでの一貫した活動が、的確なプロダクト作りの土台を築くのです。

このようにして仮説検証型アジャイル開発を推進するチームには、高い自律性が求められます。自律性とは、チームが外部の指示を待たずに、自ら判断し行動する能力です。この能力を支えるためには、以下の要素が欠かせません。

- 自己判断:現状を的確に把握し、適切な意思決定を行う。

- 自己学習:新しい知識やスキルを継続的に学び、判断力を養う。

- 協働の関係:チーム内での役割理解と協力体制を構築し、柔軟に対応する。

このように、まず仮説検証チームを立ち上げ、そのチームを中心に具体的なアクションを重ねることで、アジャイル開発を企業文化に根付かせていくことが可能となります。この第一歩が、企業の変革と成長を推進する原動力となるでしょう。

情シス部門が牽引する新たな価値創出への挑戦

日本企業は現在、一歩先を見据え、提供価値や組織そのものの変革を行う重要なフェーズに差し掛かっています。この変革を成功させるために必要なのは、「新たな価値創出を指向するプロダクトづくりを、アジャイルにすること」です。こうした進化を牽引する存在として、情報システム部門の役割がますます重要になっています。

一部の企業では、「DX推進部署」が別途設置されている場合もあります。どちらが変革の担い手となるべきかは、それぞれの事情に左右されるでしょう。しかし、情報システム部門は、これまでシステム開発を通じて、企業全体の課題や部門間の連携状況など、現場のリアルな現状に直面してきました。この経験こそが、既存事業の延長線上で新しい価値を創出する際に活きてくるのです。新規事業や未知の分野に挑む場合はDX推進部署が主導することが多いですが、企業の真の変革は、既存事業やその延長線上における価値づくりから始まると考えます。

ここで必要となるのは「手を動かす」ことです。ただし、これは単にプログラミングを行うだけにとどまりません。仮説を立て、検証し、プロダクトの価値を確かめるといった一連のプロセス全体に関与することが求められます。このような実践的な取り組みこそが、価値ある成果を生み出す鍵となります。

情報システム部門の皆さんには、これまで培ってきた経験をもとに、次世代の価値創出に向けた挑戦を進めていただきたいと思います。そのプロセスは決して簡単ではありませんが、新しい価値を生み出し、企業の未来を切り拓くための挑戦に、ぜひ積極的に取り組んでいただきたいと願っています。

Q&A・トークセッション

セミナーの最後には、IIJの向平によるファシリテーションのもと、皆さんからの質問にお答えするQ&A・トークセッションが繰り広げられました。

質問1:ウォーターフォール開発が中心だった社員がアジャイル開発に取り組む際のポイントは?きっかけづくりや環境整備についてアドバイスをいただけますか。

アジャイル開発に慣れていない社員が新たな取り組みを始める際、まず大切なのは、挑戦する人を「怒らないこと」です。初めてのアプローチに取り組む中で、戸惑いや試行錯誤が必ず生じます。成果がすぐに出ない場合もあるでしょう。その際、「以前の方法のほうが良かった」といった批判的な姿勢ではなく、温かく見守ることが重要です。

加えて、新たな取り組みの中で得られた成果や改善点に目を向け、ポジティブな側面を評価する姿勢が、社員のモチベーション向上にもつながります。

また、そもそも取り組む対象がウォーターフォールとアジャイルのどちらに適しているかを適切に見極めることも重要です。確実に成果を出すことが求められるプロジェクトにはウォーターフォールが適している場合もあります。一方、試行錯誤が必要なプロジェクトではアジャイルの手法が有効です。こうした判断を見誤らないようにしてください。

最後に、文化的な変化は時間を要するものです。一朝一夕で劇的な変化を求めるのではなく、徐々に進めていくことを念頭に置き、効率性を追求しすぎない環境を整えることが大切です。

質問2:デジタイゼーションではなく、本来の意味でのDXを推進するためには、事業部門の主体性が必要と考えます。主体性を醸成するための方法について、経験を踏まえて教えてください。

事業部門がDXの取り組みにおいて主体性を持つためには、まず彼らに「何ができるのか」を理解してもらうことが重要です。事業部門がIT部門と連携し、小さな成功体験を積む中で、新たな価値創出につながる情報や自分たちの可能性を徐々に理解してもらえると良いでしょう。それによって、主体性が自然と醸成されていきます。

最初から大きな目標を掲げるのではなく、短期間で成果を確認できる小規模な取り組みを行い、「次のステップに進みたい」という意欲を喚起することが効果的です。また、IT部門から「事業部門の参加によって可能性が広がる」というメッセージを発信することも、主体性を引き出す一助となります。

当日はこのほかにも次のような質問が寄せられ、活発な質疑応答の時間となりました。

- DX部門とシステム部門が分かれている場合、仮説検証型のプロジェクトでは一体化したほうが効率的か

- 少人数の組織でもアジャイル開発は可能か

- アジャイル開発の模索段階に関し、費用対効果をどのように算出して予算申請を行えばよいか

- 「提供価値の変革」や「組織の改革」を進めるためには、最初にどのようなアクションが必要か

- チーム作りをする際、どのような人をメンバーに選ぶべきか

情シスの皆さんに役立つヒントを「IIJ 情シスBoost-up Project」

IIJでは、企業の情シス部門で働く方に向けた情報発信を行う「IIJ 情シスBoost-up Project」を推進しています。この活動の1つである「IIJ Motivate Seminar」では、有識者による講演を通じて、業務における課題解消のヒントを探り、明日へのモチベーションを感じられる情報をお持ち帰りいただけるイベントを定期開催しています。

「IIJ 情シスBoost-up Project」の最新情報は、以下のサイトからご覧ください。

![エンタープライズIT [COLUMNS]](https://ent.iij.ad.jp/wp-content/themes/liquid-smart-child/img/logo.svg)