ビジネスのあらゆる接点がIT前…

社会で活きるデータサイエンティストを育てるには。大学教育と企業育成の接点【イベントレポート後編】

データ活用が企業の競争力を左右する時代。「データを業務に活かしたい」と考える企業は多いものの、実際に事業成果につなげられている企業は一握りです。その差を分ける要素の1つは、データ活用を推進できる人材の有無だと言えるでしょう。

では、「役立つデータサイエンティスト」は、どのように育てればよいのでしょうか。

こうした課題へのヒントを探るため、2025年7月29日に「データドリブン経営の推進役「ビジネスデータサイエンティスト」~ データ活用を牽引する人材とは ~」と題し、IIJ Motivate Seminarを開催。データ経営の第一人者である、滋賀大学の河本薫氏に登壇いただきました。本記事ではこのセミナーの模様をお届けします(前編と併せてご覧ください)。

- 目次

正解のない問いに挑む。滋賀大学の実学教育の現場から

河本氏:

ここからは、滋賀大学での教育実践についてご紹介します。

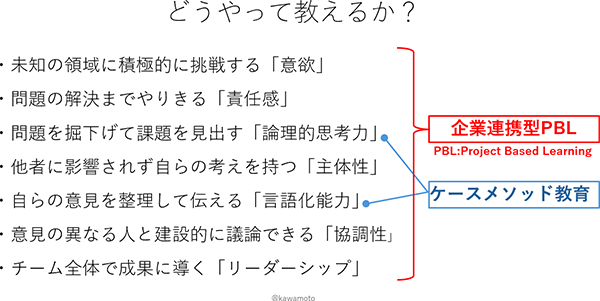

大学にはビジネスの現場がないため、OJTはできません。だからこそ、教育内容を言語化し、体系化する必要があります。データサイエンティストに求められるのは、統計解析や機械学習だけでなく、課題を見極める論理的思考力、分析結果を使わせる責任感、やり抜く意欲と主体性、そしてコミュニケーション力や言語化能力、協調性、リーダーシップといった非認知能力も重要となります。

私が育てたいのは、次の7つの力を持つ人材です。

このうち、論理的思考力と言語化能力は“やり方”があるため、ケースメソッド教育で教えています。加えて、企業と連携したプロジェクト型学習(企業連携PBL)を通じて、OJTに近い形で残りの力も育てています。

ケースメソッドでは、ロジカルシンキングを中心に、ロジックツリー、要因特性図、因果連鎖分析などのフレームを使って課題発見力を養います。マーケティングでは、カスタマージャーニーやペルソナ設計も取り入れています。

たとえば「因果連鎖分析」では、「風が吹けば桶屋が儲かる」のような因果関係を分解し、論理の飛躍や抜けを見つける訓練を行います。三味線が売れない原因を風速だけで考えるのでは不十分です。湿度や眼鏡の普及率など、隠れた因子に気づく力が重要となります。

企業連携PBLでは、3・4回生が実際の企業課題に取り組みます。企業から“悩み”レベルのテーマを提供いただき、学生はヒアリングを通じて課題を見出し、分析・報告を通じて責任感や言語化能力、協調性、リーダーシップを育みます。

たとえば「菓子売り場の拡販施策」の例では、購買データを元に課題設定から施策立案、効果検証まで行います。中間報告では課題の特定を重視し、施策立案の前に課題を見極める姿勢を養います。グラフ作成では「なぜこの比較をするのか?」を問い、洞察力を鍛えます。

また、マーケティングは正解のない世界です。論理的でも売れないことがあり、アイデア勝負で成功することもある。そうした現実も、検証までやるからこそ実感できます。

他にも、製造業の「不良品の原因追求」の例では、あえて原因が含まれていないデータを渡し、失敗を経験させた上で、因果連鎖分析を使って「必要なデータは何か」を考えさせます。機械学習では、モデリングよりも「どんな学習データを集めるか」に重点を置き、学生自身に収集・可視化・特徴量設計まで取り組ませています。

このように、滋賀大学ではOJTの代替として、大学内に疑似的なOJT環境を構築しています。ただし、企業と違って環境が人を育てるわけではありません。だからこそ、PBLを通じて「何をどう教えるか」を言語化し、教育設計を徹底しています。

特に重視しているのは、「正解のないPBLから始める」こと。正解のある問題を解く訓練を受けてきた学生にとって、そこから脱皮することが最も重要な一歩だと考えています。

人材育成の本質。育つ人、育たない人、その違いとは?

ここまで、「どうすれば役立つデータサイエンティストを育てられるか」について、企業と大学での実践を交えてお話ししてきました。

長年人材育成に携わってきて感じるのは、“育つ人”には、「役立ちたいという意欲」と「やり遂げる責任感」があるということです。この2つが備わっていれば、どんな環境でも人は育ちます。逆に、それがない場合は、まずは意欲と責任感を育てることから始める必要があります。遠回りに見えても、それが最短距離だと私は考えています。

長年人材育成に携わってきて感じるのは、“育つ人”には、「役立ちたいという意欲」と「やり遂げる責任感」があるということです。この2つが備わっていれば、どんな環境でも人は育ちます。逆に、それがない場合は、まずは意欲と責任感を育てることから始める必要があります。遠回りに見えても、それが最短距離だと私は考えています。

今回、滋賀大学での教育をご紹介したのは、企業の人材育成に役立てていただきたいという思いに加え、大学教育と企業現場の間にある“断絶”を埋めたいという思いもあります。

従来の大学教育は専門性に偏りがちで、企業が求める能力とはズレがあります。だからこそ、企業と連携しながら、論理的思考力や言語化能力、そして意欲や責任感といった“非認知能力”も育てる「実学教育」が必要だと考えています。

企業で活躍する人材を育てるには、大学と企業が協力し合い、社会で役立つ素養を持った人材を育てることが大切です。この考え方に共感いただけたなら、ぜひ滋賀大学の教育にもご関心をお寄せいただければと思います。ご清聴、ありがとうございました。

Q&A・トークセッション

セミナーの後半は、IIJの向平によるファシリテーションのもと、皆さんからの質問にお答えするQ&A・トークセッションが繰り広げられました。

課題解決には「意思決定プロセスの改善が必要である」という考え方を組織に浸透させるには?

多くの企業が「分析のための分析」に陥りがちです。先生が提唱されている課題解決には意思決定プロセスの改善が必要であるという考え方を組織に浸透させるために、マネジャーは具体的にどのようなアクションを取るべきでしょうか。部下の提案を評価する際の基準など、実践的なアドバイスをいただけますか。

A. 成果に基づく評価と、目的に沿った柔軟なマネジメントが鍵。

まず、「部下の提案をどう評価するか」という点についてですが、これは講演でも触れたように、実際に現場で活用され、成果が出た段階で初めて評価することが重要です。

また、日本企業では、目標を設定するとそれを必達することが強く求められる傾向があります。しかし、データ分析というのは、事前に成果が保証されているものではありません。最初に目標をコミットしてしまうと、途中で「うまくいかないかもしれない」と感じても、引き返せなくなってしまう。これは非常に危険な状態です。

そうした状況を避けるためには、柔軟な意思決定とマネジメントが不可欠です。いわゆる「朝令暮改」が許容されるような環境が望ましく、データ分析のプロジェクトを生産計画のように厳密に管理してしまうと、かえってうまくいかなくなります。

分析の過程で「この課題は解けないかもしれない」と判断した場合は、課題の見直しやクローズも選択肢になります。目的意識がぶれていなければ、目標は変えても構わない。そうした考え方が、意思決定プロセスの改善を組織に浸透させる上で、非常に重要だと考えています。

人材育成の成功確率を高めるには?

企業におけるデータサイエンティスト育成の道筋として以下の2種類があると思いますが、河本さんのご経験上、どちらのパターンが成功確率が高いでしょうか?

①業務を理解するメンバーにデータ分析力を与える

②分析力あるメンバーに、業務ドメイン知識を与える

A. どちらの育成ルートも有効だが、越境学習意欲が成果を左右する。

この質問は非常によくいただくのですが、私の経験上、どちらのパターンも有効だと考えています。前者は「スーパーゼネラリスト」、後者は「スーパーデータサイエンティスト」と呼んでいて、どちらも機能する可能性があります。

ただし、重要なのは、本人の越境学習意欲です。どちらのタイプであっても、「自分の専門外のことも学んでいきたい」といった姿勢がなければ、うまく育成できません。人によって向き不向きがあるため、誰にでも当てはまるわけではないというのが実感です。

私が大阪ガスにいた頃のチームは、基本的に後者のタイプが中心でした。一方で、マーケティング部門などでは、営業経験のあるメンバーが分析力を身につける前者のパターンも増えてきています。

最近では、現場担当者が自らデータ分析を行うケースも増えており、生成AIの活用も後押しとなって、分析へのハードルは下がってきていると感じます。今後は、業務知識を持つ人材が分析力を身につける流れが更に広がっていくでしょう。

当日はこのほかにも以下のような様々な質問が寄せられ、活発な質疑応答の時間となりました。

ビジネス観点:

- データマネジメントオフィスはどの成熟度で設置すべきか。経営層への提案時に響くキーワードや説得方法は?

- 「ビジネス課題への寄り添い」とは具体的にどういう行動か。課題発見の方法は?

- データドリブン経営と現場のギャップが大きい場合、どう課題解決につなげるべきか

- 社員のITリテラシーが低く、データ入力が進まない状況で、分析に必要なデータ収集をどう進めるべきか

効果検証観点:

- 自社のデータ活用の進捗を測るKPIにはどんな指標があるか

- 育成した人材が「役立つデータサイエンティスト」になったかどうかをどう評価すべきか

- 統計学の資格はスキル判定にどれほど有効か。資格以外でスキルを測る方法は?

育成観点:

- 課題発見力・設定力の育成はどう進めるべきか。企業内教育のヒントがほしい

- 育成対象者の「役立ちたい」「やり遂げたい」意欲や責任感をどう見極め、育てるか

- 「解く」スキルの育成はどう進めるべきか、eラーニングなどは有効か

- 生成AIやAIエージェントの教育はどうあるべきか

情シスの皆さんに役立つヒントを「IIJ 情シスBoost-up Project」

IIJでは、企業の情シス部門で働く方に向けた情報発信を行う「IIJ 情シスBoost-up Project」を推進しています。この活動の1つである「IIJ Motivate Seminar」では、有識者による講演を通じて、業務における課題解消のヒントを探り、明日へのモチベーションを感じられる情報をお持ち帰りいただけるイベントを定期開催しています。「IIJ 情シスBoost-up Project」の最新情報は、以下のサイトからご覧ください。

気になることがあればお気軽に

- 前の記事

- 次の記事

![エンタープライズIT [COLUMNS]](https://ent.iij.ad.jp/wp-content/themes/liquid-smart-child/img/logo.svg)