現代の企業における成長戦略にお…

数字と本音で読み解く、日本企業の“IT投資のリアル”【イベントレポート前編】

企業の成長にはデジタル技術とデータ活用が不可欠であり、その中核を担うのが情報システム部門です。システム運用だけでなく、近年では新しい働き方を支えるIT環境の整備や、デジタル化、データ活用など、期待はますます高まっています。

そこで、本イベントでは情報システム部門に焦点を当て、実際に企業の情報システム部門をマネージメントされているゲスト4名をお迎えし、議論しました。

テーマは「日本企業のIT投資の実態」。普段なかなか知ることができない他企業のIT投資動向をご紹介します。

- 目次

IIJが実施したIT投資に関する調査結果のご紹介

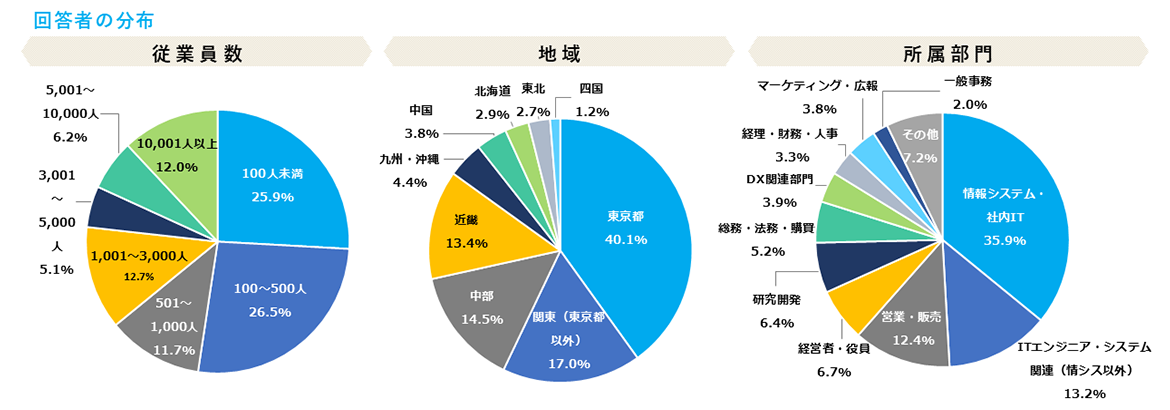

まず初めに、IIJが独自に実施したIT投資に関する調査結果「IT投資の評価と実態2024」をご紹介します。

今回の調査では、以下の5つの分野に分けて、それぞれの満足度や実施率などをまとめました。

- 基本的な社内インフラ維持のためのIT投資(ネットワークやパソコンなど)

- サイバーセキュリティ対策のためのIT投資

- 業務効率化・生産性向上のためのIT投資

- 既存ビジネスの拡大・変革のためのIT投資

- 新規ビジネスや新たな価値創出のためのIT投資

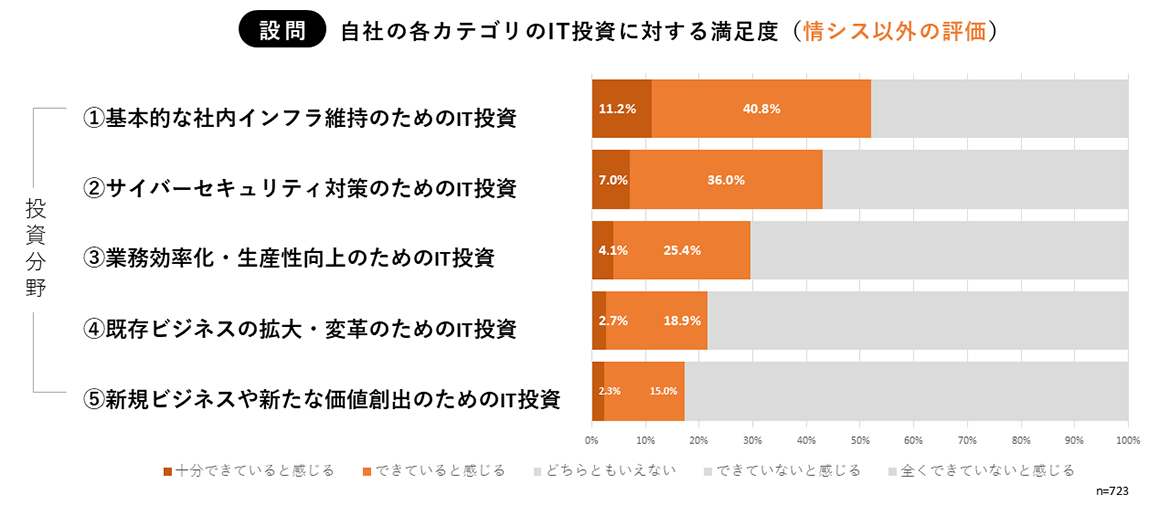

最初にご紹介するのは、“自社のIT投資に対する満足度”です。

まず、情報システム部門を除くユーザの皆さんは「基本的な社内インフラ維持のためのIT投資」の満足度が最も高く、約半数が「満足している」と回答しました。

その他、満足度が高い順に「サイバーセキュリティ対策のためのIT投資」、「業務効率化・生産性向上のためのIT投資」、「既存ビジネスの拡大・変革のためのIT投資」、「新規ビジネスや新たな価値創出のためのIT投資」と続きます。

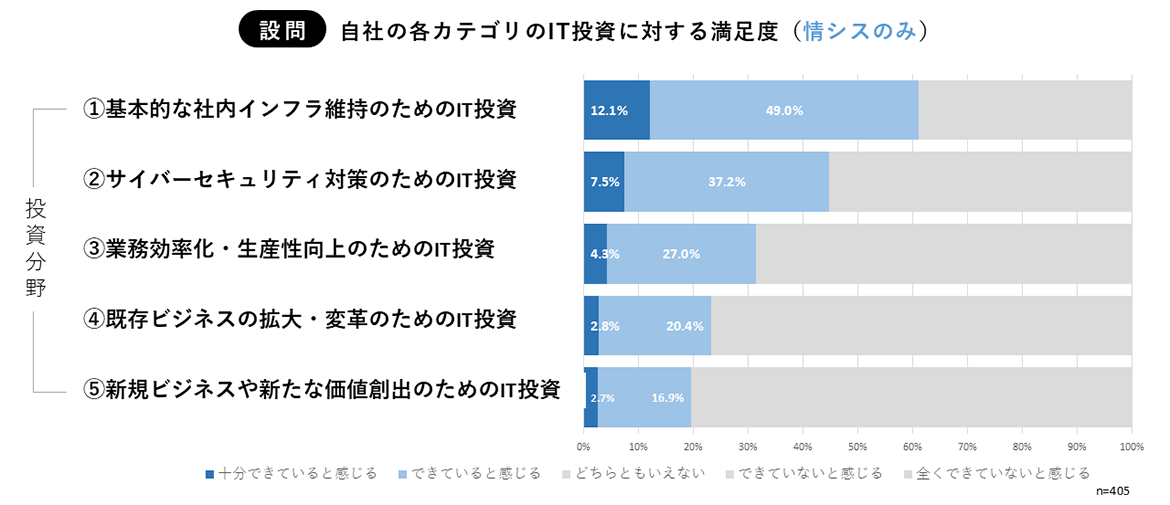

情報システム部門の皆さんの回答も、ユーザの皆さんとほぼ同様の結果となりました。このことから、IT投資に対する満足度について、情報システム部門とユーザの間に大きな認識の差はないことが分かります。

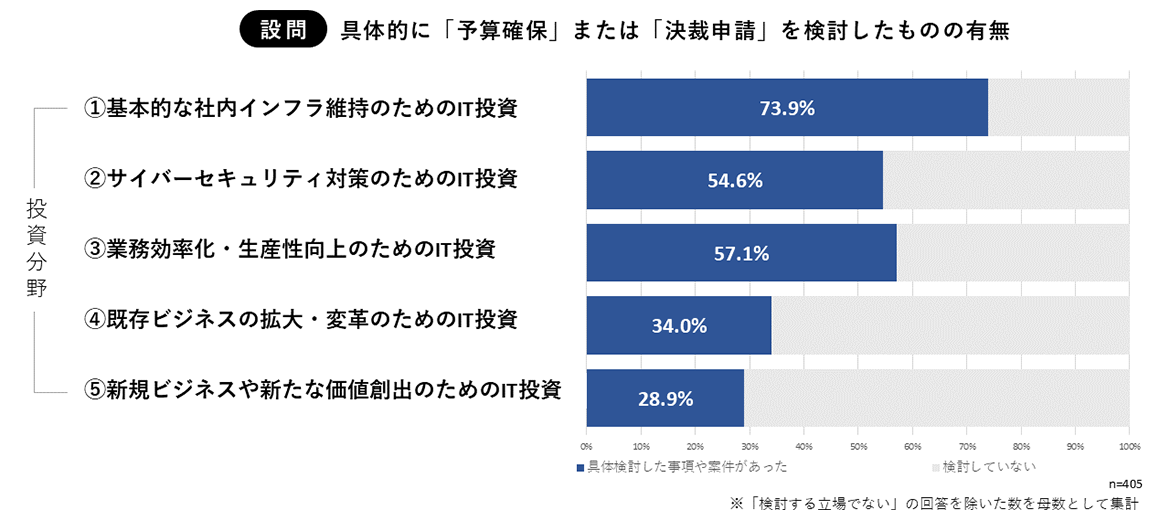

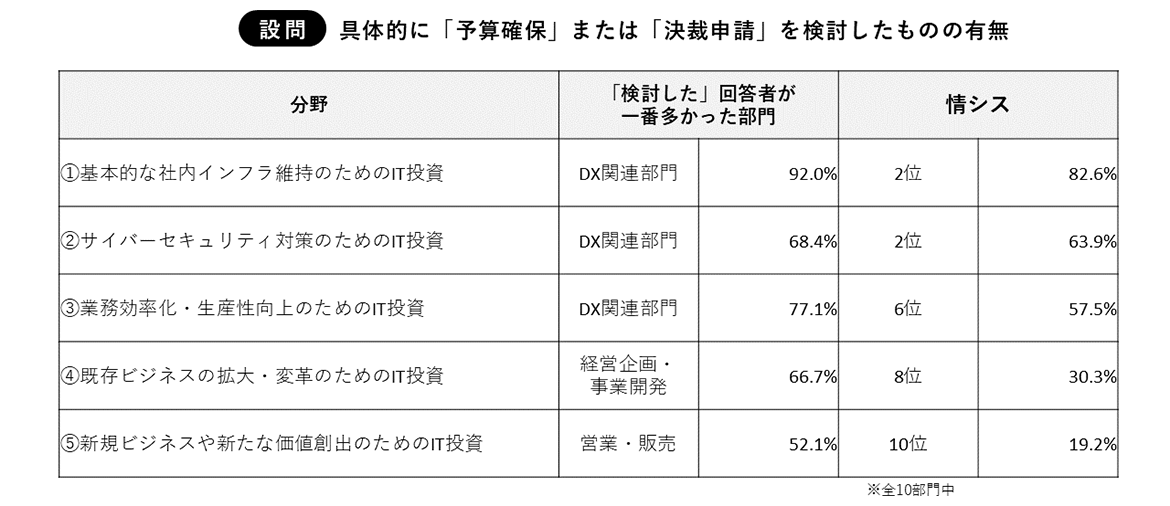

次に、“予算確保や決裁申請を検討したものの有無”についてご説明します。

「検討したものがある」と回答した割合が高い順に見ると、先ほどの満足度と近い傾向が見られました。具体的には、「基本的な社内インフラ維持のためのIT投資」、「サイバーセキュリティ対策のためのIT投資」 、「業務効率化・生産性向上のためのIT投資」、「既存ビジネスの拡大・変革のためのIT投資」、「新規ビジネスや新たな価値創出のためのIT投資」の順になります。

「予算確保や決裁申請を検討したものがある」と回答した方々が多かった部門は、インフラ分野においては、DX関連部門が最も多く、次いで情報システム部門となっています。セキュリティ分野でも同様の傾向が見られました。

一方、業務効率化・生産性向上に関する取り組みでは、情報システム部門の関与がやや低下している傾向が見受けられます。また、既存ビジネスの拡大・変革や新規ビジネス・新たな価値創出に関しては、主に経営企画・事業開発部門や営業・販売部門が検討を進めていることが分かりました。

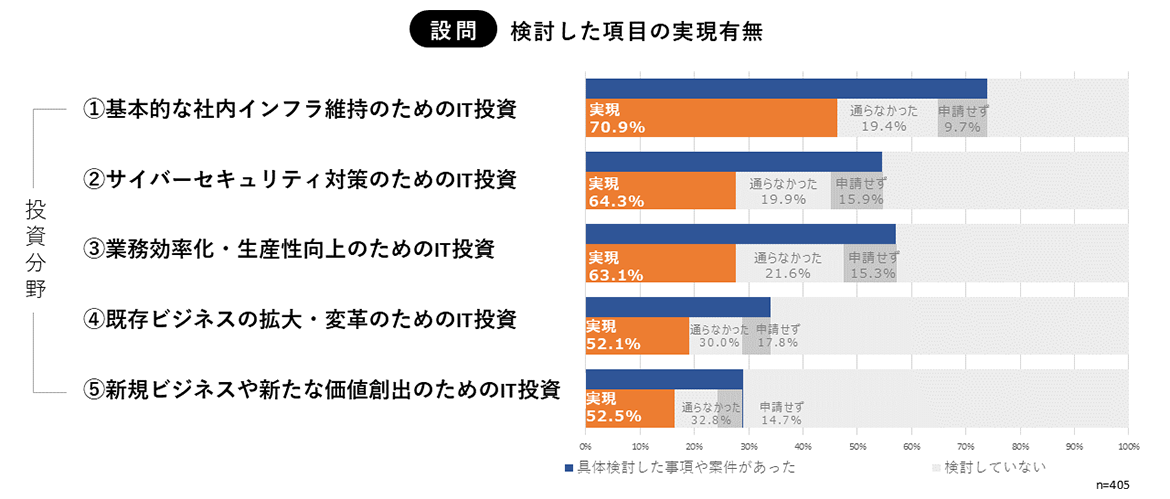

“予算確保や決裁申請を検討したもののうち、「実現できた」と回答した割合”が高い順も、先ほどの満足度と近い傾向を示しています。具体的には、「基本的な社内インフラ維持のためのIT投資」、「サイバーセキュリティ対策のためのIT投資」 、「業務効率化・生産性向上のためのIT投資」、「既存ビジネスの拡大・変革のためのIT投資」、「新規ビジネスや新たな価値創出のためのIT投資」の順になります。

最も実現率が高かった「基本的な社内インフラ維持のためのIT投資」では、予算確保や決裁申請を検討したもののうち約70%は申請が通り、実現に至りました。一方、申請は行ったものの承認されなかったケースが約20%、申請自体を諦めたケースが約10%でした。

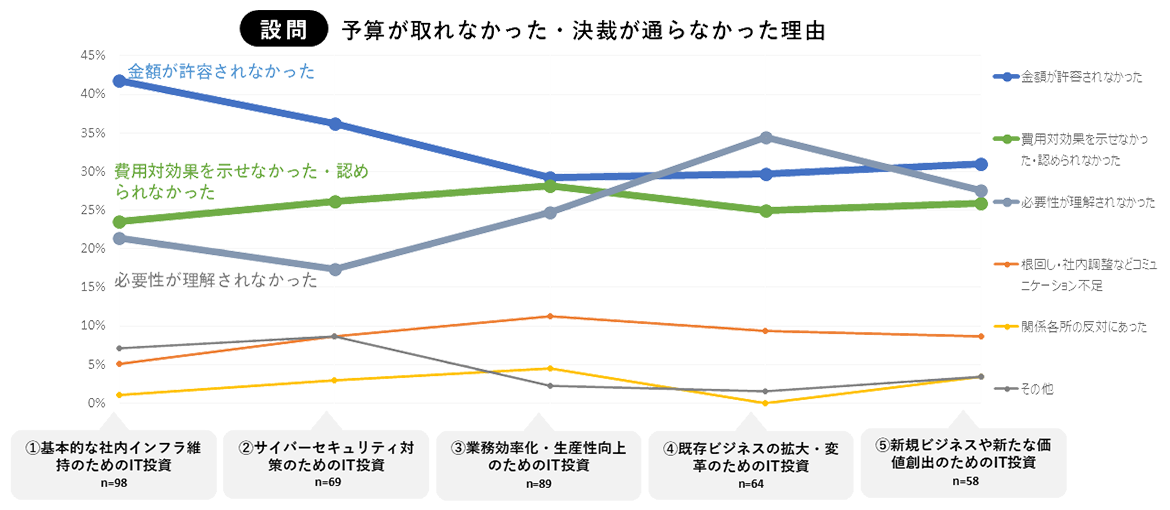

“予算確保・決裁申請が通らなかった理由”について調査した結果、主な要因となる上位3つは以下のとおりです。

- 金額が許容されなかった

- 費用対効果を示せなかった・認められなかった

- 必要性が理解されなかった

これら3つの理由は、本質的には同じ課題を示しているとも考えられます。つまり、投資に対するリターンが十分ではないと評価されたことが、予算が承認されなかった主な要因であると推察されます。

“予算確保・決裁申請を通すコツ”としては、以下のような方法が挙げられました。

- 人材育成を絡める

費用対効果だけでなく、関係者の経験やスキル向上が期待できることを強調する。 - 自社の立ち位置を示す

社会情勢や市場動向を考慮し、自社がどの位置にいるか、また投資によりどのように生産性が向上するかを数値で示す。 - データを準備し、松竹梅で提示

必要なデータを事前に揃え、最初に高額な提案を行い、その後に第2案や第3案で本命を提示する。 - 技術と即効性の抱き合わせ

技術的な提案と、実務において即効性のある提案を組み合わせて提示する。 - 関係者を巻き込む

ITに強い幹部とのコミュニケーションを通じて問題やアイデアを共有し、その後、幹部から上席者に話を持ちかけてもらう。

最も重要なのは関係者を巻き込み、プロジェクトの意義を共有し支持を集めること。その際、無料トライアル期間中に実際に触ってもらい、社員の興味を引くことも有効。

パネリスト各社の自社におけるIT投資に対する満足度

ここからは、パネリストの皆さんとともに議論していきます。

皆さんは、自社のIT投資に対する満足度について、どのように捉えていますか?

一ノ瀬氏

経営層を含め、全体的に満足度が低いと感じています。

情シス部門以外の部門が満足していない要因の1つとして、情シス部門の対応が挙げられると思います。

情シスは、事業推進のためにアクセルを踏む役割を担う一方で、リスクを提示しブレーキをかける役割も果たしています。費用対効果が明確な案件は進めやすいですが、不確実性が高い案件に対しては慎重にならざるを得ません。そのため、依頼側からは「情シス部門が対応してくれない」と見なされ、満足度が低くなることもあると考えます。

しかし、費用対効果をしっかりと説明した上で進めれば、満足度が下がることはないと思います。

籔田氏

弊社では、社内アンケートでIT投資に対する満足度を調査したことがあります。その結果、約半数の社員が「現状で十分」と回答し、残りの半数は「もっと投資すべき」と「これ以上不要」との意見がほぼ同数でした。

私自身、適切なIT投資の額を判断するのは非常に難しい課題だと感じています。売上比率などの指標はあるものの、他社と比較して自社が進んでいるのか遅れているのか、どの程度の投資が必要で何を優先すべきかを知る仕組みはありません。そのため、私はベンダーや他社に直接話を聞き、地道に情報を集めながら投資判断の手がかりにしています。

園氏

弊社では、毎年度「何を実現するか」を計画し、それに基づいて必要な予算を確保して進めているため、情シス部門としてはIT投資に対する満足度は高いと考えています。

計画の段階で、実現可能な範囲で予算を確保しているため、やりたいことが実現できない、あるいは予算が大幅に超過するということはほとんどありません。

私も適切な投資額について考えたことがありますが、結果として「売上の約1%」を目安にしています。これはあくまで指標の1つなので、企業規模や経営方針、業績見通し等によって判断する必要があります。

井原氏

「IT投資に対する満足度」の調査結果は、回答者の立場によって視点が異なるため、解釈が難しいと感じました。

経営者や各部門が「もっとやれる」と思っている場合、更なる投資を望むため、満足度は低くなるでしょう。

一方、経営者の視点では、限られたリソースをどう配分するかを考慮し判断しているため、ある意味では「満足している」と言えます。

また、情シス部門の視点では、自分の給与を削ってまでIT投資を増やす意欲を持っている人は少ないと思われるため、「満足している」と言えるのではないかと思います。

更に、IT投資においては、情シス部門が予算・品質・スケジュールといった投資面の責任を負う一方、利用者はITを活用して成果を上げることに責任を持っています。このように、評価の視点が部門ごとに異なるため、調査結果の解釈が難しく感じられました。

続くレポート後編では、パネリストの皆さんに、経営層の納得を得るためのポイントや、全体最適を実現するためのプロジェクト推進のコツについて伺いました。

(次ページ)経営層の納得を得るためのポイント

![エンタープライズIT [COLUMNS]](https://ent.iij.ad.jp/wp-content/themes/liquid-smart-child/img/logo.svg)