現代の企業における成長戦略にお…

パネリスト4社に聞いた、経営層の理解と現場の協力を得るための秘訣とは?【イベントレポート後編】

企業の成長にはデジタル技術とデータ活用が不可欠であり、その中核を担うのが情報システム部門です。システム運用だけでなく、近年では新しい働き方を支えるIT環境の整備や、デジタル化、データ活用など、期待はますます高まっています。

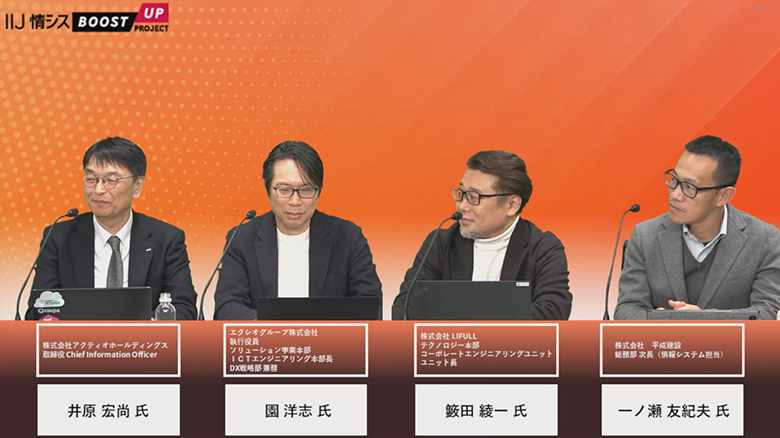

そこで、本イベントでは情報システム部門に焦点を当て、実際に企業の情報システム部門をマネージメントされているゲスト4名をお迎えし、議論しました。

テーマは「日本企業のIT投資の実態」。普段なかなか知ることができない他企業のIT投資動向をご紹介します(前編も併せてご覧ください)。

- 目次

経営層の納得を得るためのポイント

皆さんは、どんなときに「満足感」や「良い仕事をした」と感じますか?

一ノ瀬氏

私は「これは確実に会社に利益をもたらした」と実感できたときです。

例えば、現場の社員約300名がスマートフォンを活用し、情報共有できる環境を整備したケースがあります。その結果、業務の効率が大きく向上し、現場からは「導入してよかった」といった声も多く寄せられました。実際に生産性の向上にもつながり、企業全体にとって大きなメリットをもたらしたと感じています。

籔田氏

売上が伸びたり、利益に貢献できたりしたときに、良い仕事をしたと感じます。

例えば、営業効率の向上と売上拡大を目的に、SFAを大規模に導入したときのことです。多額の投資を行いましたが、結果として年間数億円のコスト削減を実現し、その効果は1年後にPL(損益計算書)にも反映されました。

導入にあたっては、関係部門と「即時の効果は見込めないが、長期的に年間数億円の削減が可能」と合意し、プロジェクトを進めました。その後、業務フローを改善し、関与する人員を減らすことで、コスト削減を実現しました。

経営層には「営業効率の向上や売上拡大につながる」と説明しましたが、当初は具体的な売上への影響を示せず、費用対効果を明確にすることが課題でした。そこで、効果を可視化する指標を設定し、改めて報告することで導入の意義を明確にしました。

園氏

施策には目的があり、計画通りに進めて成果を出すのは当然のことなのですが、それでも実際に結果が出ると嬉しいものです。

IT投資は高額になりがちで、経営層から「この金額は適正か?」「他に選択肢はないのか?」と問われることがあります。その際、費用の妥当性を示すことは必要ですが、重要なのは「なぜ実施するのか(Why)」と「何を実施するのか(What)」を明確に伝えることです。もし経営層が納得していないなら、説明が不十分なのかもしれません。

井原氏

園さんがおっしゃったように、経営層に説明する際、最も重要なのは「なぜやるのか」という点です。ツールやシステムの選定はそれほど重要ではなく、どのような枠組みで、それがどのように良い結果を生むのかを明確に伝えることがビジネスにおいて不可欠だと思います。

弊社ではSFA導入時、トライアルとして営業の業務を分業し、バックオフィスに一部を任せることにしました。その結果、営業の業務を約4割削減でき、営業の人員増加と同じ効果を得ることができました。営業が増えれば売上が増加することは誰もが理解しているため、この効果を示すことで、投資に対する納得感を得ることができました。

全体最適を実現するためのプロジェクト推進のコツ

全体最適を考慮した結果、一部の人々が不利益を被ることもあります。どのように対応すべきでしょうか?

一ノ瀬氏

短期的な反発や不満に直面しても、それに逃げるのではなく、長期的に得られる大きな価値を見据えて進むことが重要であると思います。

私自身もそのような場面に直面した経験があります。

弊社ではマンション事業・住宅事業・リフォーム事業があり、それぞれ異なる営業システムを使用していました。情報を一元化し、経営会議の資料作成をスムーズにするため、システムを統合しました。

導入により業務効率が向上するはずでしたが、部門ごとにシステムの活用度が異なり、ある部門では機能が減り、別の部門では入力作業が増えるなどの課題が発生。不満の声も上がりましたが、将来的なメリットを説明し、理解を得ながら進めました。結果的に業務の効率化が進み、大きな成果を得ることができました。

こうしたプロジェクトでは、一時的な反発は避けられません。しかし、会社の業績向上につながり、自身の経験や知見も蓄積されます。一度成功すれば信頼を得られ、次の機会にも活かせます。

籔田氏

大切なのは、ゴールを明確に示すことです。最初は大変でも、最終的に全体最適が進めば、業務負担が軽減されることを伝えます。

また、信頼関係を築くことも重要です。私は普段から相手の要望にできるだけ応えるようにしています。そうすると、「この人の言うことなら信用できる」と思ってもらえ、協力を得やすくなります。

園氏

全体最適のプロジェクトを始める際には、摩擦が生じることを前提として認識しておくべきです。

関係者全員が満足することはなく、意見の対立は避けられません。だからこそ、プロジェクトを進めるうえで「どうすれば納得してもらえるか」というシナリオを事前に考えておくことが重要です。

プロジェクトを円滑に進めるためには、「将来的に必ず意味がある」と伝える方法もあれば、「このままでは問題が大きくなる」と警鐘を鳴らす方法もあります。

対立が生じることを恐れず、適切なアプローチで向き合うことが大切です。

井原氏

籔田さんがおっしゃっていましたが、信頼関係は重要だと考えます。

私が思う信頼関係とは、「社員皆が会社を良くしたいと思っている」という前提を信じることです。

業務改善や効率化、生産性向上の取り組みは、「仕事を楽にする」ためではなく、他社と同じ時間内でより多くの成果を出すことで、会社を良くするために行うものです。

こうした取り組みの成果はすぐには現れませんが、長期的には会社の成長や報酬向上につながります。だからこそ、「会社が良くなることに反対する人はいない」という信頼が重要になります。

また、業務改革のプロジェクトでは、「ITシステムを導入すること」が目的ではなく、「仕事の進め方を変えること」が本質です。理想的なのは、業務を担う部門が主導し、IT部門が支援する形です。

例えば、営業の業務改革では営業本部長がプロジェクトのスポンサーとなり、営業本部長の右腕がリーダを務め、IT部門はツールやシステム面でサポートします。

IT部門が主導し「やり方を変えろ」と言っても、専門外の部門から業務のやり方を指摘されると、現場からの反発を招きやすいです。

だからこそ、「仕事のやり方を変えるためにIT導入が不可欠」として、IT部門がサポートする進め方が理想だと思います。

籔田氏

プロジェクトを進める中で、営業部門の部長は賛成しているものの、部下が反対することがよくあります。この場合、部長が部下を説得することが望ましいですが、現実的にはIT部門が部下を説得しなければならないことが多いです。その際、全部門を説得するには時間と労力がかかるため、まずは重要な部門から説得を始めるようにしています。

井原氏

プロジェクト体制では、システムの用意はIT部門が担当しますが、業務プロセスを変えるためのチームや、教育を通じて定着を図るチームを別途設けることが効果的です。業務プロセスを変えるチームは、IT部門があまり関与せず、ビジネス部門のメンバーが中心となります。教育チームも同様です。

また、乗り気でない人を相手に無理に進めても成功する確率は低くなります。最終的に投資対効果が得られないのであれば、無理に進める意味はありません。プロジェクトには必ず賛同してくれる部分があるはずなので、その部分から効果を上げることが大切です。

情シスの皆さんに役立つヒントをお届け

「IIJ 情シスBoost-up Project」では、情報システム部門の皆さまにお役立ていただけるイベントやオンラインコンテンツをお届けしています。

最新情報は以下のサイトからご覧ください。

![エンタープライズIT [COLUMNS]](https://ent.iij.ad.jp/wp-content/themes/liquid-smart-child/img/logo.svg)